はじめに

Tremaを使ったOpenFlowプログラミングを解説するフリー書籍です。対応スイッチの多いOpenFlowバージョン1.3.xを対象にしています。プログラミング言語はRubyバージョン2.0以降です。

-

PDFで読む: (準備中)

-

GitHubのプロジェクトページ: https://github.com/yasuhito/trema-book

-

Twitterのハッシュタグ: #Trema本

フリー版

次のようにしてソースから本をビルドできます。

git clone git@github.com:yasuhito/trema-book.git

cd trema-book

bundle install

bundle exec rake執筆に参加する

誰でもいろいろな形でTrema本の執筆に参加できます。

本に関する雑談は Gitterのチャットでどうぞ。

もし誤字脱字を見つけたら、GitHubでイシューを切ってもらうか、ソースコードを直接修正してPull Requestを出してもらえると助かります。もちろん、内容についてのコメントや追加内容も歓迎します。

原稿の書式は Asciidocです。詳しい書き方についてはAsciidocのコンパイラである Asciidoctorのユーザマニュアルを参照してください。

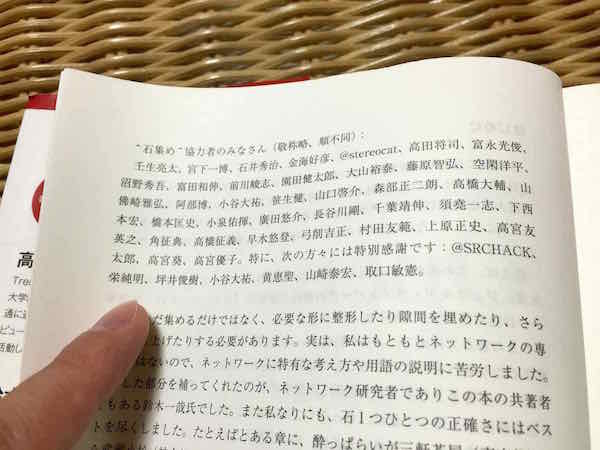

貢献していただいた方は書籍版の「謝辞」にもれなくお名前が載ります。

ライセンス

This book is released under the GNU General Public License version 3.0:

1. OpenFlow の仕組み

ネットワークを OpenFlow で構築すると、どんな利点があるのでしょうか。その答えは、ソフトウェアによる自動化です。まずは身近な自動化の例を見ていきましょう。

1.1. ソフトウェアで楽をする

無精 (Laziness): エネルギーの総支出を減らすために、多大な努力をするように、あなたをかりたてる性質。こうして労力を省くために書いたプログラムは他人も使うようになり、そのプログラムに関する質問にいちいち答えずに済ますためにドキュメントを書くようになる。それゆえ、プログラマにとってもっとも重要な素質である。またそれゆえ、この本が存在するのである。

『プログラミング Perl』(オーム社)

優れたプログラマが持つハッカー気質の 1 つに無精があります。「大好きなコンピュータの前から一時も離れずに、どうやってジャンクフードにありつこう。そうだ、ソフトウェアを書けばできるじゃないか!」普通の人からするとただの横着に見えるかもしれません。しかし、ハッカーにとってはいつでも大きな問題なのです。

ソフトウェアによる横着は、ハッカーがもっとも創造性を発揮する分野の 1 つです。時間のかかる面倒な仕事も、ハッカーにかかれば気の利いたスクリプトひとつで自動化してしまいます。ハッカーによる次の 3 つの伝説的な逸話は、いずれもただ横着のためだけに高い技術力を駆使したといういい例です。

- ピザ注文コマンド

-

ハッカーの巣窟として有名な MIT の AI ラボにはかつて、コンピュータからオンラインでピザを注文できる UNIX コマンドが存在しました[1]。ハックしていて腹が減ったらコマンドを叩いてピザを取る。なんとも横着です。

- 自販機のリモート監視

-

コンピュータサイエンスの名門、カーネギーメロン大学にはコーク・マシンという変わったコーラ自販機がかつてあり、UNIX コマンド一発でコーラの冷え具合を確認できるようになっていました[2]。わざわざ遠くの自販機まで行ったのにぬるいコーラをつかまされた、なんてことが起きないようにするための工夫です。

- コーヒーポットプロトコル

-

RFC (Request For Comment) 2324 のコーヒーポットプロトコルは、遠隔地にあるコーヒーポットのコーヒーの量を監視したり、コーヒーを自動的にいれたりするための半分冗談の HTTP メッセージを定義しています[3]。いわゆるジョーク RFC にもかかわらず、本当に実装してしまった人もいたそうですから驚きです。

こうしたソフトウェアで楽をするハックの中でも、もっとも大規模な例が最新鋭のデータセンターです。クラウドサービスの裏で動く巨大なデータセンターは、大部分の管理作業をソフトウェアによって極限まで自動化しています。このおかげで、極めて少人数のエンジニアによる運用を可能にしています。

このように、ピザの注文やコーラ自販機、コーヒーポットといったお遊びから、データセンターのように一筋縄ではいかない相手まで、ソフトウェアを書けばその大部分を自動化できます。そして何より、ソフトウェアでモノを思いどおりにコントロールするのは楽しく、かつ実際に役立ちます。

|

こうした最新鋭データセンターでのネットワーク管理自動化の仕組みは、16 章「たくさんのスイッチを制御する」および17 章「ネットワークを仮想化する」で詳しく解説します。 |

1.2. ネットワークもソフトウェア制御

ネットワークをソフトウェア制御する技術の 1 つが OpenFlow です。より正確に言えば、OpenFlow とはネットワークスイッチの動作を制御するための標準プロトコルの 1 つです。OpenFlow を使えばスイッチ 1 つひとつの動作をソフトウェアから自由に書き換えられるので、究極的にはネットワーク全体の動作をソースコードとして記述できます。これを Software Defined Networking (ソフトウェアで定義されるネットワーク。以下 SDN と略す) と呼び、OpenFlow は SDN を実現する代表的な技術として注目を集めています。

OpenFlow の登場によって、これからはネットワークインフラもプログラミングの対象になります。「いまだに手で管理してるの? そんなのソフトウェアで自動化しようぜ!」ハッカーのこんな声が聞こえてきそうです。たしかに、今までネットワーク管理と言えば専門のオペレータによる手作業がメインでした。横着できる部分はまだまだたくさんあるはずです。

OpenFlow を使えば、次のような究極の自動化も夢ではなくなります。

-

スイッチの障害やネットワーク構成の変化など、あらゆる情報を自動収集するネットワーク

-

ユーザ/サーバ/スイッチの追加や削除に応じて、自動的に構成を変更するネットワーク

-

追加投資をしなくても、既存のインフラを目一杯まで使ってスケールするネットワーク

本書はこれらすべてのトピックを扱います。自宅や職場のような中小規模ネットワークからデータセンターのような超大規模ネットワークまで、実例を交じえながら「OpenFlow ってどんなもので、具体的に何に使えるのだろう?」という素朴な疑問に答えていきます。そして実際に動かしながら理解できるように、各章では実用的なソースコードを解説しています。

本書を読み進めるにあたって、ネットワークやプログラミングの深い知識は不要です。基本から 1 つひとつ説明しますので、ネットワークの専門家はもちろん、プログラマやシステムエンジニア、そして営業職や管理職などなど OpenFlow に興味を持つ方であれば誰でもすんなり理解できるように構成してあります。

ではさっそく、OpenFlow で構築したネットワークがどう動くかを見て行きましょう。

1.3. OpenFlow の動作モデル

OpenFlow の仕組みを理解するために、ちょっとしたたとえ話から始めます。みなさんもきっと利用したことがある、電話のカスタマーサポートサービスを思い浮かべてください。そう、テレビとかパソコンの調子が悪くなったときに、フリーダイヤルで相談するアレです。でもそれって、OpenFlow とどう関係するのでしょう?

実は OpenFlow の基本的な仕組みはカスタマーサポートにとてもよく似ているのです。これからお話しするストーリーがわかれば、OpenFlow の 95% を理解できたも同然です。

それでは、このストーリーの主人公の友太郎 (ゆうたろう) 君と、カスタマーサポートセンターで働く青井さん、そして上司の宮坂部長の 3 人に登場してもらいましょう。

1.3.1. ストーリー 1: エアコンが壊れた

今年もエアコンの活躍する季節がやってきました。

ところが友太郎君のエアコンはどうにも調子がよくありません。取扱説明書に載っていたカスタマーサポートに電話し、自動音声に従ってしばし自分で直そうとしてみたものの、いっこうに解決しません。

結局、自動音声はあきらめて電話サポートに相談することにしました。

「はい、こちらカスタマーサポートセンターです。担当はわたくし青井がうけたまわります。ご要件は何でしょうか?」

青井さんはヨーヨーダイン・エアコン社で働く電話オペレータです。青井さんの普段のオペレータ業務は、主に次の 2 つです (図1-1)。

-

お客さんから不具合の症状を聞き出す

-

症状の内容に応じてそれぞれの担当技術サポートに電話をつなぐ

友太郎君は聞きます。

「なんだかリモコンの調子が悪いんです。温度表示がずっと点滅してるんですけど、どうしたら直りますか?」

青井さんは手元の対応マニュアルを開きます (表 1-1)。対応マニュアルには 3 つの項目があり、お客さんからの「問い合わせ内容」、電話オペレータの「対応方法」、そしてお客さんからの「問い合わせ件数」を調べられるようになっています。

| 問い合わせ内容 | 対応方法 | 問い合わせ件数 |

|---|---|---|

リモコンの不調 |

周辺機器担当の技術サポートに転送 |

8 件 |

エアコン本体の不調 |

エアコン担当の技術サポートに転送 |

6 件 |

室外機の不調 |

周辺機器担当の技術サポートに転送 |

4 件 |

いたずら電話 |

電話を切る |

2 件 |

青井さんはちょうどマニュアルの先頭に、探していた「リモコンの不調」の項目を見つけました。

「ご不便をおかけしました。リモコン担当の技術サポートにただいまお繋ぎいたします」

電話の転送を終えると、青井さんはリモコン不調の問い合わせ件数を 8 件から 9 件にアップデートしました (表 1-2)。

| 問い合わせ内容 | 対応方法 | 問い合わせ件数 |

|---|---|---|

リモコンの不調 |

周辺機器担当の技術サポートに転送 |

9 件 |

エアコン本体の不調 |

エアコン担当の技術サポートに転送 |

6 件 |

室外機の不調 |

周辺機器担当の技術サポートに転送 |

4 件 |

いたずら電話 |

電話を切る |

2 件 |

このように問い合わせ件数を控えておくことで、どんな故障が多いかを上司にフィードバックできます。たとえばリモコンに関する問い合わせが多ければ、上司は次の製品開発で「リモコンを改良せよ」という指示を飛ばせます。あるいは、周辺機器担当の技術サポートメンバーをもっと増やそうという判断もできます。

1.3.2. OpenFlow に置き換えると

OpenFlow の世界では、パケットを送信するホストがお客さんの友太郎君、パケットを転送する OpenFlow スイッチが電話オペレータの青井さんに対応します (図 1-2)。ホストがパケットを送ると、OpenFlow スイッチはパケットの中身に応じてパケットを適切に処理します。これはちょうど、青井さんが友太郎君からの問い合わせ内容に応じ、適切な技術サポートに電話を転送するのと同じです。

OpenFlow スイッチは、動作がマニュアル化されています。カスタマーサポートの例では、青井さんはマニュアルから対応方法を調べました。いっぽう OpenFlow スイッチでは、スイッチ内のフローテーブルからパケットの処理方法を調べます。フローテーブルとは一種のデータベースで、パケットごとの処理方法が入っています。青井さんの業務がすべてマニュアル化されているのと同じく、OpenFlowスイッチの動作はすべてこのフローテーブルの内容によって決まります。

1.3.3. フローテーブルとフローエントリ

フローテーブルには、「こういうパケットが届いたら、こう処理する」というルールがいくつか入っています。このルールをフローエントリと呼びます。フローエントリはちょうど「リモコンの故障に関する問い合わせがきたら、リモコン担当の技術サポートに電話を転送する」といったマニュアルの各項目に対応します。

実際のフローテーブルの例を見てみましょう。表 1-3 はあるスイッチのフローテーブルで、各行がフローエントリです。フローエントリは主に、マッチフィールド・アクション・カウンタの 3 つの要素からなります[4]。

| マッチフィールド | アクション | カウンタ |

|---|---|---|

送信元 IP アドレス = 192.168.1.0 |

ポート 8 番に転送 |

80 パケット |

VLAN ID = 10 |

ポート 10 番に転送 |

64 パケット |

送信元 MAC アドレス = 00:50:56:c0:00:08 |

VLAN ID = 2 を付けてポート 8 番に転送 |

24 パケット |

送信元 IP アドレス = 203.0.113.0/16 |

パケットを破棄 |

10 パケット |

- マッチフィールド

-

届いたパケットに対応するフローエントリを探すための条件です。たとえば「リモコンの調子がおかしい」という問い合わせ内容と同じく、マッチフィールドには「送信元 IP アドレス = 192.168.1.0」などと指定します。

- アクション

-

届いたパケットをどう処理するかという処理方法にあたります。たとえば「リモコン担当の技術サポートへ引き継ぎ」という対応方法と同じく、アクションには「スイッチのポート 8 番に転送」などと指定します。

- カウンタ

-

フローエントリごとのパケット処理量を記録します。たとえば「リモコン関連の問い合わせ数は 9 件」とマニュアルに記録したように、「このフローエントリに従って処理したパケットは 80 個」といった情報が入ります。

このように、実は OpenFlow はとても単純で理解しやすい仕組みです。

1.3.4. ストーリー 2: エアコンがまたまた故障

エアコンもしばらくは順調でしたが、1 ヶ月後また調子が悪くなってしまいました。友太郎君は再びカスタマーサポートへダイヤルします。

「エアコンの排水ホースがすぐ詰まっちゃうんです」

どうやらまったく新しい不具合のようです。青井さんはいつものように手元の対応マニュアルを調べましたが、困ったことに排水ホースの項目は載っていません。

「申し訳ございませんが少々お待ちください。対応可能な技術サポートがいるかどうか確認いたします」

そして電話口にはどこか軽快な音楽と、「しばらくお待ちください」のメッセージが繰り返し流れはじめました。

こういうとき、青井さんがいつも頼るのは上司の宮坂部長です (図1-3)。

「宮坂さん、排水ホースについての問い合わせがきたのですが、どの技術サポートにつなげばよいですか?」

「それだったら消耗品技術サポートだよ」

転送先がわかった青井さんは、友太郎君の待つ電話に戻ります。

「大変お待たせいたしました。担当の技術サポートに転送いたします」

一度目の問い合わせと比べてかなり時間がかかってしまいましたが、これでようやく一件落着です。青井さんは忘れないうちに、宮坂部長から教わった消耗品技術サポートの連絡先をマニュアルに追加します (表 1-4)。もしも同じ問い合わせがきた場合には、素早く答えられるようにするためです。

| 問い合わせ内容 | 対応方法 | 問い合わせ件数 |

|---|---|---|

リモコンの不調 |

周辺機器担当の技術サポートに転送 |

9 件 |

エアコン本体の不調 |

エアコン担当の技術サポートに転送 |

6 件 |

室外機の不調 |

周辺機器担当の技術サポートに転送 |

4 件 |

いたずら電話 |

電話を切る |

2 件 |

排水ホースの不調 |

消耗品担当の技術サポートに転送 |

1 件 |

OpenFlow に置き換えると

OpenFlow でこの上司にあたるのが、コントローラと呼ばれるソフトウェアです (図 1-4)。フローテーブルに載っていないパケットがスイッチに届くと、スイッチは「このパケットはどうすればよいですか」とコントローラに指示をあおぎます。コントローラはパケットの中身を調べ、どうすべきかという指示、つまり新しいフローエントリをフローテーブルに書き込みます。

当然ながら、コントローラへの問い合わせが発生するとパケット転送が遅くなります。そこで、あらかじめ必要とわかっているフローエントリは、スイッチの起動時に書き込んでおくようにします。そうすれば、スイッチ側でパケットを素早く処理できます。

OpenFlow でネットワークインフラをプログラミングする場合、プログラマが書くのはこのコントローラです。頭脳であるコントローラをソフトウェアとして記述することで、ネットワークを自由自在に制御できるというわけです。ただし、スイッチからの問い合わせをあまり発生させずに効率良くパケット転送できるかどうかは、すべてコントローラの設計にかかっています。

1.4. OpenFlow のうれしさ

OpenFlow の大枠が理解できたところで、OpenFlow の利点を具体的に見ていきましょう。

1.4.1. 自動化やシステム連携がしやすい

カスタマーサポートセンターでは、お客さん対応はすべて電話オペレータがやってくれます。上司があらかじめ適切なマニュアルを作っておけば、あとはほとんどの仕事を電話オペレータにおまかせできるのです。これによって、電話オペレータが対応している間、管理職は他の部署との連携に集中できます。

OpenFlow では上司であるコントローラ自体をソフトウェアとして書けるので、ネットワークだけでなくその管理も自動化できます。さらにコントローラが Ruby や Python、Java などの汎用言語で書いてあれば、既存のシステムやサービスとの連携も簡単です。たとえば、アプリケーションからの要求やビジネスポリシーの変更、問題発生などさまざまなトリガーに応じてネットワークの設定を変更するといった、一歩進んだ自動化もできます。

|

システム連携の一例として、コントローラに REST API を実装する方法を17 章「ネットワークを仮想化する」で解説します。また、実際のデータセンターでのコントローラと各種サービスの連携については、18 章「OpenVNet で本格的な仮想ネットワーク」で紹介します。 |

1.4.2. ネットワークトラフィックを集中制御しやすい

カスタマーサポートセンターでは問い合わせ件数の情報はすべて上司に上がってくるため、混み具合の把握や全体の交通整理が楽です。もし特定の技術サポートに問い合わせが集中しても、問い合わせがうまくバラけるようにマニュアルを通じて電話オペレータの全員に指示できます。反対にもし各オペレータが個々に判断してしまうと、おなじ技術サポートに問い合わせが偏ることは避けられません。

OpenFlow でもすべての情報はコントローラに上がってくるため、全体を見たトラフィックの最適化が可能です。フローエンントリ内のカウンタを集計し、検出したスイッチの接続関係 (ネットワークトポロジ) と突き合わせることで、コントローラはネットワーク全体のトラフィックを把握できます。そしてその情報をもとに各スイッチのフローテーブルを更新することで、全体的に見て最適となるパケットの通り道を引けます。反対に、もし個々のスイッチが判断してしまうと、効率的にトラフィックを分散できません。

|

各種カウンタの収集方法については4 章「スイッチ監視ツール」で、ネットワークトポロジの検出方法については15 章「ネットワークトポロジを検出する」で、またトラフィックの分散方法については16 章「たくさんのスイッチを制御する」で解説します。 |

1.4.3. ソフトウェア開発のテクニックやツールが使える

コントローラはソフトウェアの一種なので、ソフトウェア開発で長年培われているさまざまなテクニックやツールをネットワーク構築に応用できます。

たとえば近年主流のアジャイル開発手法でコントローラを開発すれば、反復的な機能追加が可能です。ユーザからのフィードバックを受けながら少しずつバージョンアップしてくことで、ネットワークを段階的に構築できます。

またコントローラのテストコードを書くことで、ネットワーク全体を自動的にテストできます。テストコードやテスト結果の出力は、そのまま仕様書の一部として使えます。もう Excel や Word で書いた仕様書を別個に管理する必要はありません。

|

アジャイル開発手法やソフトウェアテストによるコントローラ開発については、9 章「Trema でテスト駆動開発」で解説します。 |

1.4.4. アップグレード方法の選択肢が広がる

従来のネットワーク機器を OpenFlow コントローラで置き換えれば、アップグレード方法の選択肢が広がります。従来のスイッチ・ルータ・ファイアウォールといったネットワーク機器では、ポート数を増やしたい場合にはワンランク上のハイエンドな機器との入れ換えが必要でした。これは、コストのかかる垂直方向のアップグレードです。しかし、ネットワーク機器を OpenFlow のコントローラとして汎用サーバ上にソフトウェア実装すれば、並べるサーバを増やすだけでポート数を増やせます。こうした水平方向へのアップグレードは垂直方向のアップグレードと比べて低コストで実現できます。

さらに、ネットワーク機器の機能アップグレードも、OpenFlow ではソフトウェアの書き換えで済みます。従来のようにワンランク上の高機能なネットワーク機器を購入するかわりに、新機能をコントローラにソフトウェアとして実装すればよいのです。

ただし、これらはもちろん自分で実装しなければならないという前提付きです。たとえば水平方向にサーバを増やす場合には、サーバ間での設定情報の同期や、一部のサーバがダウンした場合の障害復旧といった機能を自分で実装しなければなりません。また、ハイエンドなネットワーク機器の機能の中には、ソフトウェアによる実現がむずかしい複雑な機能もあるでしょう。これらを実現するには、既存の分散データベースといったミドルウェアを利用したり、OpenFlow で実装しやすい機能に置き換えたり、といった工夫が必要になります。

|

こうしたネットワーク機器の OpenFlow 実装については、6 章「インテリジェントなパッチパネル」・7 章「すべての基本、ラーニングスイッチ」・8 章「OpenFlow1.3 版ラーニングスイッチ」・11 章「ファイアウォール」・12 章「ルータ (前編)」・13 章「ルータ (後編)」・14 章「ルータ (マルチプルテーブル編)」でそれぞれ解説します。 |

|

OpenFlowは回転ずし

従来のファイアウォールやルータ、スイッチといった専用機器は、ベンダが提供する機能をそのまま使うしかありませんでした。たとえば、100 個ある機能のうち、本当に使いたい機能は 10 個だけだったとしても、100 機能付きのルータを買うしかありません。これではある意味、フルコースしか頼めないフレンチレストランのようなものです。一部の機能しか利用していないのに障害ポイントが無数にあるので、切り分けやデバッグが難航することもままあります。 OpenFlow は回転ずしです。フランス料理の味に近づけるのは大変ですが、必要な機能だけをチョイスしてがんばって実装すれば、思いどおりの機器が手に入るのです。 |

1.5. OpenFlowで気をつけること

もちろん、OpenFlow はうれしいことばかりではありません。コントローラで制御を一手に引き受けるため、コントローラの過負荷に気をつける必要があります。たとえばもし、フローテーブルに載っていないパケットが一気にコントローラへ到着すると、パケットの配送が遅延するか、最悪の場合にはコントローラが停止してしまいます。

そこで、OpenFlow の使いどころにはとくに注意する必要があります。たとえばフローエントリの入っていない OpenFlow スイッチをインターネットのような多種多様のパケットが流れる環境につなげると、すぐにコントローラへの問い合わせが殺到し破綻してしまいます。しかしデータセンターなどの閉じた環境では、トラフィックの特徴や流れるパケットの種類はあらかじめ見当を付けておけます。そこで最低限のパケットのみがコントローラへ上がってくるようにうまくフローエントリを設計することで、スイッチが増えてもうまくスケールできます。

1.6. まとめ

本章では SDN を実現する部品である OpenFlow を解説しました。OpenFlow で構築したネットワークは、フローテーブルを持つスイッチと、スイッチを集中制御するソフトウェアであるコントローラからなります。このようにネットワークの制御をソフトウェア化することによって、次の恩恵があります。

-

自動化やさざまななシステムとの連携

-

トラフィック制御のしやすさ

-

ソフトウェア開発テクニックの適用

-

水平方向へのアップグレード

次章では OpenFlow の仕様をもう少し詳しく紹介します。

2. OpenFlow の仕様

OpenFlow の概要がわかったところで、もう少し細かい仕様に進みましょう。実用重視で OpenFlow バージョン 1.3 仕様のポイントとよく使う用語を押さえます。

2.1. 説明する範囲とバージョン

OpenFlow標準仕様が主に定義するのは次の 2 つです。

-

コントローラとスイッチの間の通信プロトコル

-

書き込んだフローエントリに対するスイッチの動作

本章ではこの 2 つの中でも、特によく使う機能のみを重点的に説明します。主に対象とするバージョンは、執筆時の安定バージョンであるバージョン 1.3 です。なお、バージョン 1.3 と以前の安定バージョンである 1.0 では、考え方やモデルに大きな違いはありません。そのため 1.3 を理解すれば 1.0 も理解しやすいでしょう。

なお OpenFlow が初めての方は、最初は難しい部分を読み飛ばしても構いません。後からより詳しく知りたくなった時に、いつでも読み直してください。

2.2. スイッチとコントローラ間のやりとり

OpenFlow スイッチとコントローラは、OpenFlow 仕様の規定するメッセージをやりとりしながら動作します。ここでは具体的にどのようなメッセージを送受信するか、順を追って説明します。1 章「OpenFlow の仕組み」で見た、カスタマーサポートセンターでのやりとりを思い出しながら読んでください。

2.2.1. スイッチ・コントローラ間の接続

最初にコントローラとスイッチは TCP 接続を確立します。これを OpenFlow チャンネルと呼びます。この TCP 接続は、仕様によるとスイッチとコントローラのどちらが始めてもよいことになっています。しかし多くの場合、図 2-1 のようにスイッチからコントローラへと接続する実装となっています。

なお OpenFlow チャンネルには普通の TCP 接続だけでなく、よりセキュアな TLS (Transport Layer Security) も使えます。ただし、コントローラとスイッチの両方が TLS に対応している必要があります。また、TLS は暗号化・復号化に多くのリソースを必要とするので、大量にメッセージをやりとりする場合には性能が低下します。

2.2.2. バージョンの確認

次にスイッチとコントローラは、使う OpenFlow バージョンをお互いに確認します。これを一般にバージョンネゴシエーションと呼びます。OpenFlow チャンネルの確立後、スイッチとコントローラは自分のしゃべれるバージョン番号を乗せた Hello メッセージをお互いに出し合います (図 2-2)。

もしここで、相手と同じバージョンを話せるようであればネゴシエーションに成功です。成功すると、Hello 以外のメッセージもやりとりできるようになります。

2.2.3. スイッチの Datapath ID の確認

次にコントローラは接続したスイッチの Datapath ID を確認します。コントローラがスイッチに Features Request メッセージを送ると、スイッチは Datapath ID とスペックを乗せた Features Reply メッセージを返答します。

Features Reply メッセージには Datapath ID に加えて、主に次のスペック情報が入っています。

-

一度にバッファできるパケットの数

-

サポートするテーブルの数

-

サポートする機能の一覧

2.2.4. コントローラへの受信パケットの通知

スイッチは、受信したパケットと関連情報を Packet In メッセージでコントローラへ通知できます。たとえば、フローテーブルに登録していない通信を検知した場合など、Packet In メッセージを使ってパケットの情報をコントローラへ送ります (図 2-4)。

2.2.5. パケットの出力

Packet Out メッセージは Packet In メッセージの逆で、スイッチからパケットを出力するためのメッセージです (図 2-5)。

Packet Out の典型的な利用例は、Packet In でコントローラへ届いたパケットを宛先に届ける場合です。もしも Packet In の後に Packet Out をやらないと、パケットはコントローラに残ったままで宛先には届きません。

2.2.6. フローテーブルの更新

Flow Mod メッセージはスイッチのフローエントリを追加・削除・変更するためのメッセージです (図 2-6)。Flow Mod メッセージを受け取ったスイッチは、メッセージ内容に従って自身のフローテーブルを更新します。

OpenFlow 仕様によると、スイッチはフローテーブルの更新完了をコントローラに通知しません。その理由は、もしも Flow Mod メッセージごとに応答メッセージを返すことにすると、多くのフローエントリを設定する場合に時間がかかってしまうためです。

|

禁じ手: Flow ModとPacket Outを同時にやる方法

実は OpenFlow の仕様には、1つの Flow Mod メッセージで同時に Packet Out もまとめてやってしまう方法があります。しかし、これは危険なプログラミングスタイルです。 この Flow Mod & Packet Out は図 2-7 のように動作します。スイッチは Packet In を起こすと、スイッチのバッファ領域に Packet In を起こしたパケットの中身をバッファします。そしてコントローラに送る Packet In メッセージに、このバッファ領域の ID (Buffer ID と呼ぶ) 情報を入れて送ります。コントローラは Flow Mod のときにこの Buffer ID を指定すると、スイッチがフローテーブルの更新と同時に、コントローラの代わりに Packet Out してくれます。

図 2-7: Flow Mod に Buffer ID を指定することで同時に Packet Out する

しかし、この方法は禁じ手です。これは次の 3 つの理由によります。

というわけで、やはり Packet Out は Flow Mod と独立して打つのが良い方法です。 |

2.2.7. フローテーブル更新完了の確認

Flow Mod メッセージによるフローテーブルの更新完了を確認するには Barrier メッセージを使います (図 2-8)。コントローラが Barrier Request メッセージを送ると、それ以前に送った Flow Mod メッセージの処理が全て完了した後、スイッチは Barrier Reply メッセージを返します。

2.2.8. フローエントリ削除の通知

フローエントリが消えると、消えたフローエントリーの情報は Flow Removed メッセージとしてコントローラに届きます。Flow Removed メッセージには、消えたフローエントリの内容とそのフローエントリにしたがって処理したパケットの統計情報が入っています。これを使えば、たとえばネットワークのトラフィック量の集計ができます。

2.3. フローエントリの中身

1章で見たようにフローエントリは次の 6 要素から成ります。

-

優先度

-

カウンタ (統計情報)

-

タイムアウト (寿命)

-

クッキー

-

マッチフィールド

-

インストラクション

2.3.1. 優先度

フローエントリには、優先度 (0 〜 65535) が設定できます。受信パケットが、フローテーブル中に複数のフローエントリにマッチする場合、この優先度の値が高いフローエントリが優先されます。

2.3.2. カウンタ (統計情報)

OpenFlow 1.3 ではフローエントリごとにカウンタを持っており、次の統計情報を取得できます。

-

受信パケット数

-

受信バイト数

-

フローエントリが作られてからの経過時間 (秒)

-

フローエントリが作られてからの経過時間 (ナノ秒)

2.3.3. タイムアウト (寿命)

フローエントリにはタイムアウト (寿命) を設定できます。寿命の指定には次の 2 種類があります。

-

アイドルタイムアウト: 参照されない時間がこの寿命に逹すると、そのフローエントリを消す。パケットが到着し、フローエントリが参照された時点で 0 秒にリセットされる。

-

ハードタイムアウト: 参照の有無を問わず、フローエントリが書き込まれてからの時間がこの寿命に逹すると、そのフローエントリを消す。

どちらのタイムアウトも 0 にして打ち込むと、そのフローエントリは明示的に消さない限りフローテーブルに残ります。

2.3.4. クッキー

フローエントリには、クッキーを設定できます。クッキーに設定された値は、スイッチにおけるパケット処理には全く影響を与えません。例えば、フローエントリを管理するために、コントローラがクッキーフィールドに管理用の ID を付与するといった使い方ができます。

2.3.5. マッチフィールド

マッチフィールドとは、OpenFlow スイッチがパケットを受け取ったときにアクションを起こすかどうかを決める条件です。たとえば「パケットの宛先が http サーバだったら」とか「パケットの宛先がブロードキャストアドレスだったら」などという条件に適合したパケットにだけ、スイッチがアクションを起こすというわけです。

OpenFlow 1.3 では、40 種類の条件が使えます。主な条件を 表2-1 に示します。これらの条件はイーサネットや TCP/UDP でよく使われる値です。

|

コラム マッチフィールドの別名

OpenFlow が使われ始めたころ、フローエントリの要素の1つであるマッチフィールドには、"OpenFlow 12 タプル"、"ヘッダフィールド" 等、さまざまな別の呼び方がありました。混乱を避けるため、本書の前版では "マッチングルール" という呼び方に統一しました。パケットがきたときにルールに従ってマッチする、という役割をすなおに表現していて、いちばんわかりやすい名前だったからです。 その後、OpenFlow バージョン 1.3 で正式な呼び名が "マッチフィールド" に決まりました。そのため、本書では仕様に従い "マッチフィールド" という呼び方を使っています。 |

| 名前 | 説明 |

|---|---|

In Port |

スイッチの論理ポート番号 |

In Phy Port |

スイッチの物理ポート番号 |

Ether Src |

送信元 MAC アドレス |

Ether Dst |

宛先 MAC アドレス |

Ether Type |

イーサネットの種別 |

VLAN ID |

VLAN ID |

VLAN Priority |

VLAN PCP の値 (CoS) |

IP DSCP |

DiffServ コードポイント |

IP ECN |

IP ECN ビット |

IP Src |

送信元 IP アドレス |

IP Dst |

宛先 IP アドレス |

IP Proto |

IP のプロトコル種別 |

TCP Src Port |

TCP の送信元ポート番号 |

TCP Dst Port |

TCP の宛先ポート番号 |

UDP Src Port |

UDP の送信元ポート番号 |

UDP Dst Port |

UDP の宛先ポート番号 |

ICMPv4 Type |

ICMP 種別 |

ICMPv4 Code |

ICMP コード |

IPv6 Src |

送信元 IPv6 アドレス |

IPv6 Dst |

宛先 IPv6 アドレス |

IPv6 Flowlabel |

IPv6 フローラベル |

ICMPv6 Type |

ICMPv6 種別 |

ICMPv6 Code |

ICMPv6 コード |

MPLS Label |

MPLS ラベル |

MPLS TC |

MPLS トラフィッククラス |

PBB ISID |

PBB ISID |

OpenFlow の世界では、このマッチフィールドで指定できる条件を自由に組み合わせて通信を制御します。たとえば、

-

スイッチの物理ポート 1 番から届く、宛先が TCP 80 番 (= HTTP) のパケットを書き換える

-

MAC アドレスが 02:27:e4:fd:a3:5d で宛先の IP アドレスが 192.168.0.0/24 は遮断する

などといった具合です。

|

OSI ネットワークモデルが壊れる?

あるネットワークの経験豊富な若者がこんな事を言っていました。 「OpenFlow のようにレイヤをまたがって自由に何でもできるようになると、OSI ネットワークモデル(よく「レイヤ 2」とか「レイヤ 3」とか呼ばれるアレのこと。正確には ISO によって制定された、異機種間のデータ通信を実現するためのネットワーク構造の設計方針)が壊れるんじゃないか?」 その心配は無用です。OSI ネットワークモデルは正確に言うと「OSI 参照モデル」と言って、通信プロトコルを分類して見通しを良くするために定義した "参照用" の階層モデルです。たとえば自分が xyz プロトコルというのを作ったけど人に説明したいというときに、どう説明するか考えてみましょう。「これはレイヤ 3 のプロトコルで、…」という風に階層を指して (参照して) 説明を始めれば相手に通りがよいでしょう。つまり、OSI ネットワークモデルはネットワーク屋同士で通じる「語彙」として使える、まことに便利なものなのです。 でも、これはあくまで「参照」であって「規約」ではないので、すべてのネットワークプロトコル、ネットワーク機器がこれに従わなければいけない、というものではありません。さっき言ったように「この ○○ は、仮に OSI で言うとレイヤ4 にあたる」のように使うのが正しいのです。 そして、OpenFlow はたまたまいくつものレイヤの情報が使える、ただそれだけのことです。 |

2.3.6. インストラクション

インストラクションには、そのフローエントリにマッチしたパケットを、次にどのように扱うかを指定します。OpenFlow 1.3 では主に、以下のインストラクションを利用可能です。

-

Apply-Actions: 指定されたアクションを実行します。

-

Write-Actions: 指定されたアクションをアクションセットに追加します。

-

Clear-Actions: アクションセット中のアクションをすべてクリアします。

-

Write-Metadata: 受信したパケットに、メタデータを付与します。

-

Goto-Table: 指定のフローテーブルに移動します。

これらのうち Write-Actions, Clear-Actions, Write-Metadata, Goto-Table は、マルチプルテーブルを使う際に用いるインストラクションです。そのため、マルチプルテーブルを説明する際に、合わせて詳しく説明します。

Apply-Actions にて指定するアクションとは、スイッチに入ってきたパケットをどう料理するか、という 動詞 にあたる部分です。よく「OpenFlow でパケットを書き換えて曲げる」などと言いますが、こうした書き換えなどはすべてアクションで実現できます。OpenFlow 1.3 では、次の 7 種類のアクションがあります。

-

Output: パケットを指定したポートから出す

-

Group: パケットに対し、指定したグループテーブルの処理を適用する

-

Drop: パケットを捨てる

-

Set-Queue: ポートごとに指定されたスイッチのキューに入れる。QoS 用

-

Push-Tag/Pop-Tag: パケットに対し MPLS/VLAN タグの付与/除去を行う

-

Set-Field: 指定のフィールドの中身を書き換える

-

Change-TTL: TTL フィールドの値を書き換える

アクションは動詞と同じく指定した順番に実行されます。「おにぎりを作って、食べて、片付ける」といったふうに。たとえば、パケットを書き換えて指定したポートから出したいときには、

[Set-Field, Output]

と、複数のアクション並べて指定します。この実行順に並べられた複数のアクションのことを、アクションリストと呼びます。Apply-Actions インストラクションや Write-Actions インストラクションには、アクションリストを用いることで、複数のアクションを指定できます。

ここで、アクションリストは指定された順番に実行されることに注意してください。アクションリストの順番を変えてしまうと、違う結果が起こります。たとえば「おにぎりを食べてから、おにぎりを作る」と最後におにぎりが残ってしまいます。同様に先ほどの例を逆にしてしまうと、まず先にパケットがフォワードされてしまいます。その後 Set-Field が実行されても、書き換えられた後、そのパケットは破棄されるだけです。

# パケットを書き換える前にフォワードされてしまう。 [Output, Set-Field]

同じ動詞を複数指定することもできます。

[Set-Field A, Set-Field B, Output A, Output B]

この場合は、フィールド A と B を書き換えて、ポート A と B へフォワードする、と読めます。このように、複数のフィールドを書き換えたり、複数のポートにパケットを出したりする場合には、アクションを複数連ねて指定します[5]。

Drop は特殊なアクションで、実際に Drop アクションというものが具体的に定義されているわけではありません。アクションのリストに Output アクションを1つも入れなかった場合、そのパケットはどこにもフォワードされずに捨てられます。これを便宜的に Drop アクションと呼んでいるわけです。

それでは、もっともよく使われる Output アクションと Set-Field アクションで具体的に何が指定できるか見て行きましょう。

2.3.7. Output アクション

Output アクションでは指定したポートからパケットを出力します。出力先にはポート番号を指定しますが、特殊用途のために定義されている論理ポートを使うこともできます。

-

ポート番号: パケットを指定した番号のポートに出す。

-

IN_PORT: パケットを入ってきたポートに出す。

-

ALL: パケットを入ってきたポート以外のすべてのポートに出す。

-

FLOOD: パケットをスイッチが作るスパニングツリーに沿って出す。

-

CONTROLLER: パケットをコントローラに明示的に送り、Packet In を起こす。

-

NORMAL: パケットをスイッチの機能を使って転送する。

-

LOCAL: パケットをスイッチのローカルスタックに上げる。ローカルスタック上で動作するアプリケーションにパケットを渡したい場合に使う。あまり使われない。

この中でも FLOOD や NORMAL は OpenFlow スイッチ機能と既存のスイッチ機能を組み合わせて使うための論理ポートです。

2.3.8. Set-Field アクション

Set-Field アクションでは、パケットのさまざまな部分を書き換えられます。パケットで書き換えられるフィールドは、マッチフィールドで指定可能なフィールドと同じです (表2-1)。例えば、以下に示す書き換えが可能です。

-

送信元/宛先 MAC アドレスの書き換え

-

送信元/宛先 IP アドレスの書き換え

-

ToS フィールドの書き換え

-

TCP/UDP 送信元/宛先ポートの書き換え

-

VLAN ID/プライオリティの書き換え

それでは Set-Field アクションの代表的な使い道を順に見ていきましょう。

MAC アドレスの書き換え

MAC アドレス書き換えの代表的な例がルータです。OpenFlow はルータの実装に必要な、送信元と宛先 MAC アドレスの書き換えをサポートしています。

ルータは 2 つのネットワークの間で動作し、ネットワーク間で行き交うパケットの交通整理を行います。ホスト A が異なるネットワークに属するホスト B にパケットを送ると、ルータはそのパケットを受け取りその宛先 IP アドレスから転送先のネットワークを決定します。そして、パケットに記述された宛先 MAC アドレスを次に送るべきホストの MAC アドレスに、送信元を自分の MAC アドレスに書き換えてデータを転送します。

IP アドレスの書き換え

IP アドレス書き換えの代表的な例が NAT (Network Address Transition) です。OpenFlow は NAT の実装に必要な、送信元と宛先 IP アドレスの書き換えをサポートしています。

インターネットと接続するルータでは、プライベート/グローバルネットワーク間での通信を通すために IP アドレスを次のように変換します。プライベートネットワーク内のクライアントからインターネット上のサーバに通信をする場合、ゲートウェイはプライベートネットワークから届いたパケットの送信元 IP アドレスを自分のグローバルな IP アドレスに変換して送信します。逆にサーバからの返信は逆の書き換えを行うことによりプライベートネットワーク内のクライアントに届けます。

ToS フィールドの書き換え

ToS フィールドは通信のサービス品質 (QoS) を制御する目的でパケットを受け取ったルータに対して処理の優先度を指定するために使われます。OpenFlow はこの ToS フィールドの書き換えをサポートしています。

TCP/UDP ポート番号の書き換え

TCP/UDP ポート番号書き換えの代表的な例が IP マスカレードです。OpenFlow は IP マスカレードの実装に必要な、送信元と宛先の TCP/UDP ポート番号の書き換えをサポートしています。

ブロードバンドルータなど 1 つのグローバルアドレスで複数のホストが同時に通信を行う環境では、NAT だけだと TCP/UDP のポート番号が重複する可能性があります。そこで、IP マスカレードではプライベートネットワーク側のポート番号をホストごとに適当に割り当て、通信のつどポート番号を変換することで解決します。

VLAN ヘッダの書き換え

既存のタグ付き VLAN で構築したネットワークと OpenFlow で構築したネットワークを接続するという特別な用途のために、VLAN ヘッダの書き換えができます。VLAN をひとことで説明すると、既存のスイッチで構成されるネットワーク (ブロードキャストが届く範囲のネットワーク) を複数のネットワークに分割して使用するための仕組みです。この分割したネットワーク自体を VLAN と呼ぶ場合もあります。どの VLAN に所属するかを区別するのが VLAN ID で、パケットに付与される VLAN タグがこの VLAN ID を含みます。Set-Field アクションを用いることで、以下に示す 2 種類の VLAN ヘッダ操作ができます。

- VLAN ID の書き換え

-

VLAN パケットが属する VLAN の ID を書き換えます。たとえば VLAN ID を 3 に書き換えるといったアクションを指定できます。また、VLAN ヘッダがついていないパケットに 指定した VLAN ID を持つ VLAN ヘッダを付与することもできます。

- VLAN プライオリティの書き換え

-

VLAN 上でのパケットを転送する優先度を変更します。このプライオリティはトラフィックの種類 (データ、音声、動画など) を区別する場合などに使います。指定できる値は 0 (最低) から 7 (最高) までです。

2.3.9. Change-TTL アクション

Chante-TTL アクションは、パケット中の TTL (Time-To-Live) の値を変更するためのアクションです。TTL は、なんらかの不具合によりネットワーク中でパケットがループすることを防ぐための仕組みです。パケットを受信したネットワーク機器は、ヘッダ中の TTL の値を一つ減らしてからパケットを転送します。もし、受信したパケットの TTL の値が 0 だった場合、そのパケットを破棄します。このようにすることで、パケットがループ中を転送され続けることを防ぎます。Change-TTL アクションでは、以下に示す TTL の書き換えが可能です。

-

MPLS ヘッダの TTL に指定の値を設定 (Set MPLS TTL)

-

IP ヘッダの TTL に指定の値を設定 (Set IP TTL)

-

MPLS ヘッダの TTL の値を一つ減算 (Decrement MPLS TTL)

-

IP ヘッダの TTL の値を一つ減算 (Decrement IP TTL)

-

内側ヘッダの TTL の値を外側ヘッダの TTL のフィールドにコピー (Copy TTL outwards)

-

外側ヘッダの TTL の値を内側ヘッダの TTL のフィールドにコピー (Copy TTL inwards)

例えば、内側が IP ヘッダで外側が MPLS ヘッダである時、Copy TTL outwards では、IP ヘッダの TTL 値を MPLS ヘッダの TTL のフィールドに設定します。一方、Copy TTL inwards では、MPLS ヘッダの TTL 値を IP ヘッダの TTL のフィールドに設定します。

2.4. マルチプルテーブル

OpenFlow バージョン 1.3 では、OpenFlow スイッチがフローテーブルを複数持てます。この複数のフローテーブルのことを、マルチプルテーブルと呼びます。マルチプルテーブルをうまく活用することで、複雑なパケット処理を行えます。

宮坂部長グループの社内ネットワーク運用について考えてみましょう(図 2-14)。

-

宮坂部長 (192.168.0.1) の端末からのパケットは、MailとWebのトラフィックの場合のみ、ポート 2 に出力したい。

-

一般社員の端末 (192.168.0.2 ~ 192.168.0.254) からは、すべてのトラフィックを、ポート 2 に出力したい。

Mail のトラフィックを許可する場合には、TCP で Destination Port 番号が 25 と 110 のパケットを通過するようにします。同様に Web では、TCP で Destination Port 番号 80 と 443 を許可します。

これをフローテーブルに設定すると、表2-2 の様になります。先頭の 5 つのが宮坂部長の端末 (192.168.0.1) からのパケット向けのフローエントリです。

| マッチ | インストラクション | 優先度 | 備考 |

|---|---|---|---|

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 25 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

宮坂部長用 |

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 110 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 80 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 443 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.1/32 |

Apply-Actions (Drop) |

5000 |

|

src_ip = 192.168.0.0/24 |

Apply-Actions (Output 2) |

1000 |

一般社員用 |

宮坂部長の仕事が多くなったため、事務員を雇うことになりました。事務員は宮坂部長の業務を手伝う必要があるため、事務員に割り当てられた端末 (192.168.0.2) は宮坂部長の端末と同じポリシーで運用することとします。この場合、フローテーブルを 表2-3 のように書き換える必要があります。

| マッチ | インストラクション | 優先度 | 備考 |

|---|---|---|---|

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 25 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

宮坂部長用 |

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 110 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 80 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.1/32, dst_port = 443 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.1/32 |

Apply-Actions (Drop) |

5000 |

|

src_ip = 192.168.0.2/32, dst_port = 25 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

事務員用 |

src_ip = 192.168.0.2/32, dst_port = 110 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.2/32, dst_port = 80 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.2/32, dst_port = 443 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

src_ip = 192.168.0.2/32 |

Apply-Actions (Drop) |

5000 |

|

src_ip = 192.168.0.0/24 |

Apply-Actions (Output 2) |

1000 |

一般社員用 |

wildcard |

Apply-Actions (Drop) |

0 |

このようにフローテーブルの内容が複雑になるケースでも、マルチプルテーブルを使うことですっきりできます。まず Table1 の内容は 表2-4 の様になります。宮坂部長および事務員の端末からのパケットを、TCP のポート番号を見てからどのように処理するか判断すべきです。そのための判断をするために、これらのパケットは次に Table 2 を見るように Goto-Table インストラクションが指定されています。

| マッチ | インストラクション | 優先度 | 備考 |

|---|---|---|---|

src_ip = 192.168.0.1/32 |

Goto-Table 2 |

10000 |

宮坂部長用 |

src_ip = 192.168.0.2/32 |

Goto-Table 2 |

10000 |

事務員用 |

src_ip = 192.168.0.0/24 |

Apply-Actions (Output 2) |

1000 |

一般社員用 |

wildcard |

Apply-Actions (Drop) |

0 |

Table2 の内容は、表2-5 のようになっています。このテーブルを参照するのは、宮坂部長、事務員の端末からのパケットが到着した場合のみなので、あとは Mail, Web のトラフィックのみ通過できるようなエントリを記述すれば良いことになります。

| マッチ | インストラクション | 優先度 | 備考 |

|---|---|---|---|

dst_port = 25 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

宮坂部長、事務員用 |

dst_port = 110 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

dst_port = 80 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

dst_port = 443 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

|

wildcard |

Apply-Actions (Drop) |

5000 |

マルチプルテーブルを使ったほうが、図2-3 と比べ、シンプルになることがわかります。もし、事務員をもう一人雇うことになった場合でも、Table1 に一つエントリを追加するだけで済みます。

2.4.1. Write-Actions と Clear-Actions

Apply-Actions に指定されたアクションは、フローテーブルが参照された段階で即座に実行されます。一方で、Write-Actions を使うと、一旦アクションセットに格納されます。そしてフローテーブルの参照が全て終わった段階で、アクションセットに格納されたアクションが実行されます。

例えば、表2-6 と 表2-7 のようにフローエントリが格納されていたとします。宛先ポート番号 25 のパケットを受信した時、このパケットは Table1 の 1 番目のエントリにマッチします。そのため、Write-Actions インストラクションで指定されている Set-Field A というアクションがアクションセットに格納されます。1 番目のエントリには、Goto-Table インストラクションも指定されていますので、次に Table2 の参照を行います。受信パケットは Table2 の 1 番目のエントリにもマッチしますので、同様にアクションセットに Output 2 というアクションが格納されます。最終的にアクションセットには、Set-Field A および Output 2 という二つのアクションが格納されている状態になります。

| マッチ | インストラクション | 優先度 |

|---|---|---|

dst_port = 25 |

Write-Actions (Set-Field A), Goto-Table 2 |

10000 |

dst_port = 110 |

Write-Actions (Set-Field B), Goto-Table 2 |

10000 |

| マッチ | インストラクション | 優先度 |

|---|---|---|

wildcard |

Write-Actions (Output 2) |

10000 |

アクションセットに格納された複数のアクションは、次の優先順位に従って実行されます。格納された順に実行されるわけではない点に注意が必要です。

-

copy TTL inwards : 外側ヘッダの TTL を内側ヘッダの TTL へコピーするアクションを実行します。

-

pop : 指定されたタグを除去するアクションを実行します。

-

push-MPLS : MPLS tag をパケットに付与するアクションを実行します。

-

push-PBB : PBB tag をパケットに付与するアクションを実行します。

-

push-VLAN : VLAN tag をパケットに付与するアクションを実行します。

-

copy TTL outwards : 内側ヘッダの TTL を外側ヘッダの TTL へコピーするアクションを実行します。

-

decrement TTL : TTL を 1 減らすアクションを実行します。

-

set : Set-Field アクションを実行します。

-

qos : Set-Queue アクションを実行します。

-

group : Group アクションを実行します。

-

output : group の指定がない場合のみ、Output アクションを実行します。

アクションセットは、一連の処理が終わった後にクリアされます。前に受信したパケットのアクションがアクションセットに入ったままになり、次のパケットの処理に用いられることは起こりません。

マルチプルテーブルを使ったパケットの処理中であっても、Clear-Actions インストラクションを使うことで、アクションセットの中身をクリアできます。Clear-Actions インストラクションを使えば、Write-Actions で格納したアクションをアクションセット中から全て消去できます。

2.4.2. メタデータの利用

Write-Metadata インストラクションを使って、メタデータを付与できます。付与されたメタデータは、Goto-Table インストラクションで次のフローテーブルを参照する際に、マッチフィールドの一部として利用できます。

例えば、送信元 IP アドレスが 192.168.1.101, 102 の場合、宛先ポート番号が 25, 110 のパケットのみをポート 2 から出力し、また送信元 IP アドレスが 192.168.1.103, 104 の場合、宛先ポートが 80, 443 のパケットのみをポート 2 から出力することを考えます。この例をメタデータを使って実現したのが 表2-8 と 表2-9 です。

表2-8 には、送信元 IP アドレスをマッチとしたフローエントリが格納しています。表2-9 には、宛先ポートをマッチとしたフローエントリが格納されています。このように、メタデータを用いることで、複雑な条件であっても、シンプルなフローエントリの組み合わせで設定できます。

| マッチ | インストラクション | 優先度 |

|---|---|---|

src_ip = 192.168.1.101 |

Write-Metadata 1, Goto-Table 2 |

10000 |

src_ip = 192.168.1.102 |

Write-Metadata 1, Goto-Table 2 |

10000 |

src_ip = 192.168.1.103 |

Write-Metadata 2, Goto-Table 2 |

10000 |

src_ip = 192.168.1.104 |

Write-Metadata 2, Goto-Table 2 |

10000 |

| マッチ | インストラクション | 優先度 |

|---|---|---|

metadata = 1, dst_port = 25 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

metadata = 1, dst_port = 110 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

metadata = 2, dst_port = 80 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

metadata = 2, dst_port = 443 |

Apply-Actions (Output 2) |

10000 |

メタデータは 64bit 長のビット列で、初期値は All 0 です。Write-Matadata インストラクションは、各ビットの値を変更します。Write-Metadata インストラクションを使うときは、値とマスクの組を指定します。マスクで指定されたビットの値がメタデータに反映されます。

例を使って説明します。実際にはメタデータは 64bit ですが、ここでは 8bit であるとします。メタデータの現在の値が 11111111 であり、Write-Metadata インストラクションでの指定した値は 00001010、マスクは 00001111 であったとします。マスクは下位 4bit が 1 であるため、値の下位 4bit 分だけをメタデータに反映します。その結果、メタデータは 11111010 となります。

また、メタデータをマッチフィールドで用いる場合にも、値とマスクを指定します。マスクで指定されたビットのみ、マッチに用います。

2.5. まとめ

OpenFlow 仕様の中でもとくにポイントとなる部分を見てきました。ここまでの章で学んできた内容だけで、すでに OpenFlow 専門家と言ってもよいほどの知識が身に付いたはずです。次の章では OpenFlow コントローラを開発するためのプログラミングフレームワークである Trema (トレマ) に触れてみましょう。

3. Hello, Trema!

Trema(トレマ)を使うと楽しくSDNの世界が味わえます。これでいよいよあなたもOpenFlowプログラマの仲間入りです!

3.1. 作ってわかるOpenFlow

いよいよOpenFlowを使ってネットワークを実際にプログラムしていきます。職場や自宅のような小規模ネットワークでもすぐに試せるコードを通じ、OpenFlowの世界を体験しましょう。実際に手を動かし実行してみれば「OpenFlowってどんな場面で使えるの?」というよくある疑問も徐々に氷解していくでしょう。

実装はステップバイステップで進みます。最初はOpenFlowやプログラミングの基礎から始めます。そしてパッチパネルやイーサネットスイッチ、ファイアウォール、ルータの実装など徐々に複雑な機能へとステップアップしていきます。そして最終的には、データセンターでも動く本格的なネットワーク仮想化の実装を目標とします。

- Hello Trema (本章)

-

OpenFlow 版 Hello World

- スイッチ監視ツール (4章)

-

スイッチの死活監視ツール

- Cbenchベンチマーク (5章)

-

OpenFlow のマイクロベンチマークツール

- パッチパネル (6章)

-

ソフトウェアとして実装したインテリジェント・パッチパネル

- ラーニングスイッチ (7章)

-

イーサネットスイッチをエミュレートするコントローラ

- ラーニングスイッチ OpenFlow1.3 (8章)

-

ラーニングスイッチの OpenFlow1.3 による実装

- テスト駆動開発 (9章)

-

コントローラのテスト駆動開発

- ブリッジ (10章)

-

レガシーなネットワークとOpenFlowネットワークのブリッジ

- ファイアウォール (11章)

-

透過型ファイアウォール

- ルータ (12章,13章,14章)

-

基本的なレイヤ3スイッチ (ルータ)

- トポロジ (15章)

-

中規模〜大規模ネットワークのトポロジ検知

- ルーティングスイッチ (16章)

-

中規模〜大規模ネットワーク用の仮想レイヤ2スイッチ

- ネットワークスライス (17章)

-

ルーティングスイッチに仮想ネットワーク機能を追加

- OpenVNet (18章)

-

Tremaベースの商用SDN

まずは、OpenFlowプログラミングのためのフレームワーク、Tremaを改めて紹介します。

3.2. Tremaとは

TremaはOpenFlowコントローラを開発するためのフリーソフトウェアです。GitHub上でオープンに開発を進める、GPL2ライセンスのフリーソフトウェアです。その強力な機能や使いやすさから、国内外の企業・大学・研究機関などの幅広い組織が採用しています。

Tremaの情報はおもに次のURLから入手できます。

- Tremaホームページ

- GitHubのプロジェクトページ

- メーリングリスト

- Twitterアカウント

Tremaの特徴はRuby on Rails[6]と同じく「プログラミングフレームワーク」を謳っていることです。でも、プログラミングフレームワークとはいったい何でしょうか。

Webサービスの世界では、90年代半ばには原始的なプログラミングが開発の主流でした。HTTPプロトコルを意識した低レベルなCGIをCやPerlで書かねばならず、ごく単純な掲示板サービスを作るのにも大量のコーディングが伴いました。

しかし2000年代に入り状況は一変します。より生産性の高い開発手法の登場 — プログラミングフレームワークによるアジャイル開発 — によって一気にWebサービスは「カンブリア爆発」を迎えました。Railsを代表とするWebプログラミングフレームワークは、HTTPプロトコルの詳細を抽象化した高レベルなAPIを提供します。また、RubyやPythonをはじめとするスクリプティング言語の採用や、開発全体をラップトップPC1台で完結できる数々の開発支援ツールの提供によって、生産性を劇的に向上します。

この流れをOpenFlow界にも吹き込んだのがTremaです。Tremaは「OpenFlow版Rails」を合言葉として、2011年に初のOpenFlowプログラミングフレームワークとして登場しました。開発言語にはRailsと同じくRubyを採用し、また高レベルなOpenFlow APIを提供することで、プログラマはごく短いコードでOpenFlowコントローラを実装できます。また強力なOpenFlow開発ツール群を提供することで、ソフトウェアテストを中心とした反復的で段階的なアジャイル開発を可能にします。

こうした強力なツールの一つがTremaの仮想ネットワーク機能です。OpenFlowスイッチを持っていない開発者でも、Tremaを使えばラップトップPC1台の中に仮想的なOpenFlowネットワークを作り、そこで自分の開発したコントローラを実行できます。この「作ったものをすぐに実行できる」という利点は、生産性の向上だけでなくSDNやOpenFlowのような新しい技術の習得にもつながります。正しい理解のためには概念の理解に加えて実践、つまり実際に手を動かすことが欠かせないからです。

ここからは実際にTremaを使ってOpenFlowコントローラを作り、そして動かしていきます。まずはTremaの実行環境をセットアップしましょう。

|

Tremaの由来は?

Tremaの名前は、著者の一人がファンである「とれまレコード」(http://www.fumiyatanaka.com/toremarecords/) という大阪の小さなレコードレーベルの名前から来ています。とれまレコードの楽曲は国内だけでなく海外でも人気があり、海外のクラブチャートにもよくランクインします。 この「とれまレコード」の名前には面白い由来があります。日本がバブルの頃、道路上の「とまれ」という標示がよく「とれま」と間違えて描かれており、これに目をつけたレーベルオーナーが「とれまレコード」と名付けたのだそうです。 このありえないミスの原因は、バブル景気時代にまでさかのぼります。当時の景気に乗って急増した外国人労働者達は、日本語もままならないまま工事現場で働いていました。そのおかげで道路に「とれま」と描いてしまう珍事が発生したのだそうです。

図 3-A: Tremaの公式ロゴ

この逸話にのっとって、Tremaの公式ロゴも図 3-Aのとおり道路標識の写真になっています。……ちなみに、こんな道路標識は日本中どこを探してもありません! 本書の編集者が画像編集ソフトで試しに作ってみたところ評判が良かったので、そのまま公式ロゴになりました。 |

3.3. Trema実行環境のセットアップ

TremaはLinux用のソフトウェアです。次のLinuxディストリビューションでの動作を確認しています。

-

Ubuntu Linux

-

Debian GNU/Linux

-

CentOS 6 系, 7 系

Tremaに必要なソフトウェアは次の4つです。

- sudo

-

Trema が root 権限でコマンドを実行するのに使います。あらかじめ、

sudoコマンドを使って root 権限でコマンドを実行できるかどうか、sudo の設定ファイルを確認しておいてください。 - Ruby

-

Trema の実行には Ruby のバージョン 2.0 以降が必要です。Trema を使ったコントローラの開発にも Ruby を使います。

- Bundler [7]

-

Ruby ライブラリのインストーラです。Trema 本体と実行に必要なライブラリ一式を自動的にインストールするのに使います。

- Open vSwitch [8]

-

OpenFlow に対応したソフトウェアスイッチの一種です。Trema の仮想ネットワーク機能で使用します。

3.3.1. Rubyのインストール

Rubyのインストール方法は、Linuxディストリビューションごとに異なります。

Ubuntu/Debianにインストールする場合

標準のパッケージマネージャ apt で以下のようにRuby関連パッケージをインストールします。

$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install ruby2.0 ruby2.0-dev build-essential

なお build-essential パッケージは Trema が依存する外部ライブラリのインストールに必要な gcc コンパイラなどを含んでいます。

CentOS にインストールする場合

標準のパッケージマネージャ yum で以下のようにRuby関連パッケージをインストールします。

$ sudo yum update $ sudo yum install ruby ruby-devel gcc gcc-c++

なお gcc と gcc-c++ パッケージは Trema が依存する外部ライブラリのインストールに必要です。

3.3.2. Bundler のインストール

Bundler は次のコマンドでインストールできます。

$ gem install bundler

なお gem は Ruby の標準ライブラリ形式 .gem をインストールするコマンドです。ここでは最新版の Bundler の .gem を自動的にダウンロードしてインストールしています。

3.3.3. Open vSwitchのインストール

Open vSwitchのインストール方法も、Linuxディストリビューションごとに異なります。

Ubuntu/Debian にインストールする場合

Open vSwitchも apt-get コマンドで簡単にインストールできます。

$ sudo apt-get install openvswitch-switch

CentOS にインストールする場合

yum コマンドでOpen vSwitchをインストールします。RDO(RPM Distribution of OpenStack)[9]というRedHat系Linux用のOpenStackパッケージリポジトリを使うと、簡単にインストールできます。

$ sudo yum update $ sudo yum install https://rdoproject.org/repos/rdo-release.rpm $ sudo yum install openvswitch $ sudo systemctl start openvswitch.service

以上でTremaを使うための準備が整いました。それでは早速、入門の定番Hello, Worldを書いて実行してみましょう。

3.4. Hello, Trema!

Hello Trema!はもっとも簡単なOpenFlowコントローラです。その唯一の機能は、スイッチと接続して Hello, 0xabc! (0xabc はスイッチのユニーク ID) と表示するだけです。このように機能は単純ですが、そのソースコードはTremaでコントローラを作るのに必要な基本知識をすべて含んでいます。

3.4.1. Hello Tremaを書く

コントローラの実装はプロジェクト用ディレクトリを作ることから始めます。まずは次のように、Hello Trema!用の空のディレクトリ hello_trema/ と、ソースコード用ディレクトリ hello_trema/lib/ を mkdir -p コマンドで新たに作ってください。

$ mkdir -p hello_trema/lib $ cd hello_trema

プロジェクトディレクトリの中身

プロジェクトディレクトリには、コントローラに関連するすべてのファイルを置きます。コントローラのソースコードをはじめ、README.mdやLICENSEといったドキュメント類、コントローラの動作をテストするためのテストファイル、そして各種設定ファイルがここに入ります。

プロジェクトディレクトリのお手本として、GitHub の trema/hello_trema リポジトリ (https://github.com/trema/hello_trema) を見てみましょう。このリポジトリは、標準的な Ruby プロジェクトのファイル構成に従っています。次に主要なファイルを挙げます。

README.md-

メインのドキュメント

LICENSE-

配布ライセンスの指定

CHANGELOG.md-

開発履歴

Gemfile-

実行に必要なgemパッケージの定義

Rakefile-

開発用タスク

lib/-

コントローラの実装

features/-

受け入れテスト

spec/-

ユニットテスト

tasks/-

開発用タスク定義

|

このうち受け入れテスト関連の |

コントローラ本体の実装

エディタで hello_trema ディレクトリ内の lib/hello_trema.rb を開き、次の Ruby コードを入力してください。.rb は Ruby プログラムの標準的な拡張子です。Ruby の文法は必要に応じておいおい説明しますので、もしわからなくても気にせずそのまま入力してください。

# Hello World!

class HelloTrema < Trema::Controller

def start(_args)

logger.info 'Trema started.'

end

def switch_ready(datapath_id)

logger.info "Hello #{datapath_id.to_hex}!"

end

endスイッチの定義

Hello Trema! の実行には OpenFlow スイッチが 1 台必要です。さきほどインストールした Open vSwitch を Hello Trema コントローラに接続することにしましょう。次の設定ファイル trema.conf をエディタで hello_trema/ ディレクトリ直下に作成してください。

vswitch { datapath_id 0xabc }コントローラを実行する際にこの設定ファイルを指定することで、Open vSwitch を起動しコントローラに接続できます。

この設定ファイルでは1台のソフトウェアスイッチを定義しています。vswitch で始まる行が1台の仮想スイッチに対応します。続く波括弧({ })内で指定している datapath_id (0xabc) は、仮想スイッチを識別するための16進数の値です。

この Daptapath ID とはちょうどMACアドレスのような存在で、スイッチを一意に特定するIDとして使います。OpenFlowの仕様では、この値には64ビットの一意な整数値を割り振ることになっています。仮想スイッチでは好きな値を設定できるので、もし複数台の仮想スイッチを作る場合にはお互いがぶつからないように注意してください。

|

Datapath ってどういう意味?

実用的には「Datapath = OpenFlowスイッチ」と考えて問題ありません。”データパス”で検索すると、「CPUは演算処理を行うデータパスと、指示を出すコントローラから構成されます」というハードウェア教科書の記述が見つかります。つまり、ハードウェアの世界では一般に

という分類をするようです。 OpenFlowの世界でも同じ用法を踏襲しています。OpenFlowのデータパスはパケット処理を行うスイッチを示し、その制御を行うソフトウェア部分をコントローラと呼びます。 |

Trema のインストール

Hello Trema の実行にはもちろん Trema が必要です。実行に必要な Ruby のアプリケーションやライブラリの gem を hello_trema/ ディレクトリ直下の Gemfile というファイルに次のように書くことで、Hello Trema の実行環境として Trema を使うということを指定します。

source 'https://rubygems.org/' (1)

gem ‘trema’ (2)| 1 | gem の取得元として標準的な https://rubygems.org を指定する |

| 2 | 実行環境に Trema を追加する |

Gemfile に記述した実行環境のセットアップには Bundler を使います。hello_trema ディレクトリ直下で次の bundle install --binstubs コマンドを実行すると、Gemfile に記述した Trema と Trema が依存する .gem ファイル一式を自動的にインストールし、Trema の実行コマンド trema を bin/ ディレクトリに生成します。

$ bundle install --binstubs $ ./bin/trema --version trema version 0.9.0

実行に最低限必要なコードはこれだけです。それでは細かい部分は後で説明するとして「習うより慣れろ」でさっそく実行してみましょう。

実行してみよう(trema run)

作成したコントローラは trema run コマンドですぐに実行できます。Rubyはインタプリタ言語なので、コンパイルの必要はありません。ターミナルで次のように入力し、コントローラを起動してみてください。

$ ./bin/trema run ./lib/hello_trema.rb -c trema.conf Trema started. Hello, 0xabc! (1) $

| 1 | Ctrl+c でコントローラを終了 |

このように Trema started. Hello, 0xabc! と出力できたら成功です。

ここまで見てきたように、trema コマンドを使うと、とても簡単にコントローラを実行できます。trema コマンドには他にもいくつかの機能がありますので、ここで簡単に紹介しておきましょう。

3.5. trema コマンド

trema コマンドは Trema 唯一のコマンドラインツールであり、コントローラの起動やテストなどさまざまな用途に使います。

たとえばHello, Trema!で見たように、trema run はコントローラの起動コマンドです。起動したコントローラは OpenFlow スイッチと接続しメッセージをやりとりします。また、trema run コマンドに -c (--conf) オプションを指定することで、コントローラを仮想ネットワークのスイッチとも接続できます (図 3-1)。

trema コマンドは git や svn コマンドと似たコマンド体系を持っています。trema に続けて run などのサブコマンドを指定することで、さまざまな機能を呼び出します。こうしたコマンド体系を一般に「コマンドスイート」と呼びます。

一般的なコマンドスイートと同じく、サブコマンドの一覧は trema help で表示できます。また、サブコマンド自体のヘルプは trema help サブコマンド名 で表示できます。以下に、trema help で表示されるサブコマンド一覧をざっと紹介しておきます。それぞれの使い方は続く章で説明していきますので、今は目を通すだけでかまいません。

trema run-

コントローラをフォアグラウンドまたはバックグラウンド (デーモンモード) で実行する

trema killall-

バックグラウンドで起動している Trema プロセス全体を停止する

trema stop-

指定した仮想ホストまたは仮想スイッチを停止する

trema start-

指定した仮想ホストまたは仮想スイッチを再び有効にする

trema send_packets-

仮想ネットワーク内でテストパケットを送信する

trema show_stats-

仮想ホストで送受信したパケットの統計情報を表示する

trema reset_stats-

仮想ホストで送受信したパケットの統計情報をリセットする

trema port_down-

仮想スイッチのポートを落とす

trema port_up-

仮想スイッチのポートを上げる

trema delete_link-

仮想ネットワーク内の仮想リンクを切る

trema netns-

仮想ホストのネットワークネームスペースでコマンドを実行する

trema dump_flows-

仮想スイッチのフローテーブルを表示する

では、気になっていた Ruby の文法にそろそろ進みましょう。今後はたくさん Ruby を使いますが、その都度必要な文法を説明しますので心配はいりません。しっかりついてきてください。

3.6. 即席Ruby入門

Rubyを習得する一番の近道は、コードを構成する各要素の種類(品詞)を押さえることです。これは、外国語を習得するコツに近いものがあります。ただし外国語と違い、Rubyの構成要素にはその品詞を見分けるための視覚的なヒントがかならずあります。このためRubyのコードはずいぶんと読みやすくなっています。

| 品詞 | 例 | 視覚的ヒント |

|---|---|---|

定数 |

|

大文字で始まる |

インスタンス変数 |

|

|

シンボル |

|

|

|

インスタンス変数とシンボルについては4 章「スイッチ監視ツール」で詳しく説明します。 |

このように最初の文字を見れば、それがどんな品詞かすぐにわかります。たとえば、大文字で始まる名前はかならず定数です。品詞がわかれば、そのRubyコードがどんな構造かも見えてきます。これからそれぞれの品詞について順に説明していきますが、最初からすべてが理解できなくとも構いません。しばらくすればRubyコードのあらゆる部分が識別できるようになっているはずです。

3.6.1. 定数

HelloTrema や Trema::Controller など、大文字で始まる名前が定数です。Rubyの定数は英語や日本語といった自然言語における固有名詞にあたります。

# Hello World!

class HelloTrema < Trema::Controller (1)

def start(_args)

logger.info 'Trema started.'

end

def switch_ready(datapath_id)

logger.info "Hello #{datapath_id.to_hex}!"

end

end| 1 | HelloTrema と Trema::Controller が定数 |

英語でも固有名詞は大文字で始めることになっています。たとえば英語のTokyo Tower(東京タワー)がそうです。東京タワーは動かすことができませんし、何か別なものに勝手に変えることもできません。このように、固有名詞は時間とともに変化しないものを指します。そして固有名詞と同様、Rubyの定数は一度セットすると変更できません。もし変更しようとすると、次のように警告が出ます。

$ irb > TokyoTower = "東京都港区芝公園4丁目2-8" > TokyoTower = "増上寺の近く" (irb):2: warning: already initialized constant TokyoTower (irb):1: warning: previous definition of TokyoTower was here => "東京都港区芝公園4丁目2-8"

|

ここで使っている |

class に続く定数はクラス定義です。Hello, Trema!の例では HelloTrema がクラス名です。「class +クラス名」から始まるクラス定義は、同じ字下げレベルの end までの範囲です。

class HelloTrema < Trema::Controller (1)

def start(_args)

logger.info "Trema started."

end

def switch_ready(datapath_id)

logger.info "Hello #{datapath_id.to_hex}!"

end

end (2)| 1 | HelloTremaクラス定義の始まり |

| 2 | クラス定義の終わり |

コントローラクラスの継承

Tremaではすべてのコントローラはクラスとして定義し、Tremaの提供する Trema::Controller クラスをかならず継承します。クラスを継承するには、class クラス名 < 親クラス名 と書きます.

class HelloTrema < Trema::Controller (1)

...

end| 1 | Trema::Controller クラスを継承した HelloTrema クラスを定義 |

Trema::Controller クラスを継承することで、コントローラに必要な基本機能が HelloTrema クラスに追加されます。たとえば次に説明するハンドラもその基本機能の一つです。

3.6.2. ハンドラの定義

さて、こうして定義した HelloTrema クラスはどこから実行が始まるのでしょうか。C言語で言う main() 関数に当たるものがどこにも見あたりません。

その答はTremaの動作モデルであるイベントドリブンモデルにあります。Tremaのコントローラは、さまざまなイベントに反応するイベントハンドラ (以下、ハンドラと呼びます) をいくつも持ちます。コントローラが動作するのは、さまざまなイベントに対してハンドラが反応したときです。

ハンドラの定義は def に続く名前から end までの部分で、実際にはメソッド定義です。たとえば HelloTrema の例では start ハンドラと switch_ready ハンドラを定義しています。ハンドラ名の後のカッコで囲まれた部分 (_args と datapath_id) はそれぞれのメソッドに渡される引数です。

class HelloTrema < Trema::Controller

def start(_args) (1)

logger.info "Trema started."

end

def switch_ready(datapath_id) (2)

logger.info "Hello #{datapath_id.to_hex}!"

end

end| 1 | start ハンドラの定義 |

| 2 | switch_ready ハンドラの定義 |

- start ハンドラ

-

コントローラの起動イベント発生時、つまり

trema runでコントローラを起動したときに自動で呼び出します。 - switch_ready ハンドラ

-

スイッチがコントローラに接続し、初期化が完了したときに自動で呼び出します。

|

Rubyのイディオム: アンダーバー (

_) で始まる引数名メソッドの中で使わない引数は、 |

このほかにTremaでよく使うハンドラをリストアップしておきます。

- switch_disconnected ハンドラ

-

スイッチがコントローラから切断したときに呼び出します。

- packet_in ハンドラ

-

Packet In メッセージ (5 章「マイクロベンチマークCbench」で紹介) がコントローラへ到着したときに呼び出します。

- flow_removed ハンドラ

-

フローが消えたときのFlow Removedメッセージ到着時に呼び出します。

|

ハンドラの自動呼び出し

「ハンドラを定義しただけで、なぜ自動的に呼び出せるんだろう?」と不思議に思う人もいるでしょう。コード中にどんなメソッドがあるか、というコンパイル時情報をプログラム自身が実行時に知るためには、言語処理系の助けが必要です。 Rubyではオブジェクトが自らの持つメソッドを実行時に調べられます。これをイントロスペクション(リフレクションや自己反映計算などとも言う)と呼びます。たとえばPacket Inメッセージが到着したとき、コントローラはイントロスペクションして自分が この仕組みは |

3.6.3. キーワード

Rubyにはたくさんの組込みの語 (キーワード) があり、それぞれに意味があります。これらのキーワードを変数として使ったり、自分の目的に合わせて意味を変えたりはできません。

alias and BEGIN begin break case class def defined do else elsif END end ensure false for if in module next nil not or redo rescue retry return self super then true undef unless until when while yield

このうち、Hello, Trema!では class・def・end の 3 つのキーワードを使いました。先ほど説明したように、class キーワードは続く名前のクラスを定義します。そして def キーワードは続く名前のメソッドを定義します。

この def や class で始まって end で終わる領域のことをブロックと呼びます。すべてのRubyプログラムはこのブロックがいくつか組み合わさったものです。

さて、ここまででHello Trema!に必要なRubyの文法は学びました。再びHello Trema!のソースコードに戻りましょう。

3.6.4. スイッチの起動を捕捉する

新しくスイッチが起動すると switch_ready ハンドラが起動します。switch_ready ハンドラは、接続したスイッチのDatapath IDを16進形式(0xで始まる文字列)でログに出力します。

def switch_ready(dpid)

logger.info "Hello #{dpid.to_hex}!"

end|

switch_readyの中身

実は OpenFlow の仕様には

図 3-B: switch_ready イベントが起こるまで

最初に、スイッチとコントローラがしゃべる OpenFlow プロトコルが合っているか確認します。OpenFlow の Hello メッセージを使ってお互いにプロトコルのバージョンを知らせ、うまく会話できそうか判断します。 次は、スイッチを識別するための Datapath ID の取得です。Datapath IDのようなスイッチ固有の情報は、スイッチに対して OpenFlow の Features Request メッセージを送ることで取得できます。成功した場合、Datapath IDや最大テーブル数などの情報が Features Reply メッセージに乗ってやってきます。 最後にスイッチを初期化します。スイッチに以前の状態が残っているとコントローラが管理する情報と競合が起こるので、スイッチを初期化することでこれを避けます。 これら一連の処理が終わると、ようやく |

Datapath IDを16進形式にする

to_hex は整数を16進形式の文字列に変換するメソッドです。switch_ready ハンドラの引数 dpid の値は64ビットの正の整数で、OpenFlowでは慣習的に 0xfffb などと16進で表します。この慣習に従って、ターミナルやログに出力する場合には to_hex で16進形式に変換しておいたほうがよいでしょう。

ログメッセージを出力する

ログメッセージを出力するには、logger を使います。

def start(_args)

logger.info 'Trema started.'

endlogger はTrema標準のロガーで、ログメッセージの出力はこれを通じて行います。ログメッセージの重要度に応じて、unknown (重要度 最高) から debug (重要度 最低) までの次の6種類のメソッドを選べます。

- unknown

-

不明なエラー。重要度にかかわらず常にロギングする

- fatal

-

回復不能なエラー

- error

-

エラー

- warn

-

警告

- info

-

通常レベルの情報

- debug

-

デバッグ出力

trema run のオプションでロギングレベルを指定できます。たとえば次のコードを実行するとしましょう。

class TryLogging < Trema::Controller

def start(_args)

logger.unknown 'UNKNOWN'

logger.fatal 'FATAL'

logger.error 'ERROR'

logger.warn 'WARN'

logger.info 'INFO'

logger.debug 'DEBUG'

end

endこのコードをたとえば次のようにロギングレベル warn で実行すると、info と debug メッセージは出力されません。

$ ./bin/trema run try_logging.rb --logging_level warn UNKNOWN FATAL ERROR WARN

ログメッセージはログファイルにも記録されます。ログファイルのデフォルトパスは /tmp/[コントローラのクラス名].log です。たとえばHelloTremaの場合には /tmp/HelloTrema.log になります。ログファイルの出力先ディレクトリを変更するには、trema run の --log_dir または -L オプションを指定します。たとえば次のようにすると、/var/log/HelloTrema.log が作られます。

$ ./bin/trema run try_logging.rb --log_dir /var/log/

文字列に式を組込む

logger.info に渡している文字列中の #{} は、文字列内にRubyの式を組込みます。

logger.info "Hello #{dpid.to_hex}!"

#=> Hello 0xabc!これは次のコードと同じです。

logger.info 'Hello ' + dpid.to_hex + '!'

#=> Hello 0xabc!どちらを使っても構いませんが、文字列を + でつなげすぎると最終的な出力がコードからはわかりにくくなることがあります。その場合、このように #{} で組み込んだほうがよいでしょう。

これでHello, Trema!の説明はおしまいです。Tremaで作るコントローラは基本的にこのHello, Trema!と同じ構成をしています。これをベースにいくつか必要なハンドラメソッドを追加していけば、より複雑で実践的なコントローラも作れます。

3.7. まとめ

この章ではTremaの開発環境をセットアップし、すべてのコントローラのテンプレートとなるHello, Trema!コントローラを書きました。この章で学んだことを簡単にまとめてから、より実用的なコントローラの開発に入っていくことにしましょう。

-

コントローラはクラスとして定義し、

Trema::Controllerクラスを継承することでコントローラの基本機能を取り込む -

コントローラに機能を追加するには、各種イベントに対応するハンドラをコントローラクラスに定義する

-

コントローラは

trema runコマンドでコンパイルなしにすぐ実行できる -

仮想ネットワーク機能を使うと、OpenFlowスイッチを持っていなくてもコントローラを実行できる

これでTremaの基礎知識は充分に身に付きました。次の章では、OpenFlowコントローラのためのマイクロベンチマークツール、Cbenchを計測するためのコントローラを書きます。

3.8. 参考文献

Rubyプログラミングが初めてという人達のために、この章では入門に役立つサイトや本をいくつか紹介します。

- 『Ruby 2.2.0 リファレンスマニュアル』(http://docs.ruby-lang.org/ja/2.2.0/doc/)

-

Ruby の完全なリファレンスです。Ruby でプログラミングする際は参照しましょう。

- 『メタプログラミングRuby 第2版』(Paolo Perrotta 著/角 征典 訳/オライリージャパン)

-

Ruby プログラムを短く簡潔に書くためのテクニックをたくさん紹介しています。「プロっぽい」 Ruby コードを書きたい人は必読です。

- 『Why’s (Poignant) Guide to Ruby』(http://mislav.uniqpath.com/poignant-guide/) [10]

-

Ruby界の伝説的ハッカー_why氏による風変わりで楽しいRuby入門です。この章のRubyの品詞の説明は、このドキュメントを参考にしました。

4. スイッチ監視ツール

OpenFlowの特長の一つは、たくさんのスイッチを集中管理できることです。その雰囲気を簡単なOpenFlowコントローラを書いて体験してみましょう。

4.1. ネットワークを集中管理しよう

OpenFlowではたくさんのスイッチを1つのコントローラで集中制御できます。スイッチにはフローテーブルに従ったパケットの転送という1つの仕事だけをやらせ、頭脳であるコントローラが全体のフローテーブルを統括するというわけです。これによって1 章「OpenFlow の仕組み」で見てきたように、自動化やさまざまなシステム連携・トラフィック制御のしやすさ・ソフトウェア開発のテクニック適用・水平方向へのアップグレード、といったさまざまなメリットが生まれるのでした。

本章ではこの集中制御の一例として、スイッチ監視ツールを作ります。このツールは「今、ネットワーク中にどんなスイッチが動いていて、それぞれがどんな状態か」をリアルタイムに表示します。OpenFlowでの集中制御に必要な基本テクニックをすべて含んでいます。

スイッチ監視ツールは図 4-1のように動作します。コントローラはスイッチの接続を検知すると、起動したスイッチの情報を表示します。逆にスイッチが予期せぬ障害など何らかの原因で接続を切った場合、コントローラはこれを検知して警告を表示します。

4.2. インストール

スイッチ監視ツールのソースコードは GitHub から次のようにダウンロードできます。

$ git clone https://github.com/trema/switch_monitor.git

ダウンロードしたソースツリー上で bundle install --binstubs を実行すると、Tremaの ./bin/trema コマンドなど必要な実行環境一式を自動的にインストールできます。

$ cd switch_monitor $ bundle install --binstubs

以上でスイッチ監視ツールとTremaのセットアップは完了です。

4.3. 実行してみよう

試しに仮想スイッチ3台の構成でスイッチ監視ツールを起動してみましょう。次の内容の設定ファイルを switch_monitor.conf として保存してください。なお、それぞれの datapath_id がかぶらないように 0x1, 0x2, 0x3 と連番を振っていることに注意してください。

vswitch { datapath_id 0x1 }

vswitch { datapath_id 0x2 }

vswitch { datapath_id 0x3 }この構成でスイッチ監視ツールを起動するには、この設定ファイルを trema run の -c オプションに渡すのでした。スイッチ監視ツールの出力は次のようになります。

$ ./bin/trema run ./lib/switch_monitor.rb -c switch_monitor.conf

SwitchMonitor started.

All =

0x3 is up (All = 0x3) (1)

0x3 manufacturer = Nicira, Inc. (2)

0x3 hardware info = (3)

0x3 software info = (4)

0x3 serial number = (5)

0x3 description = (6)

0x1 is up (All = 0x1, 0x3)

0x1 manufacturer = Nicira, Inc.

0x1 hardware info =

0x1 software info =

0x1 serial number =

0x1 description =

0x2 is up (All = 0x1, 0x2, 0x3)

0x2 manufacturer = Nicira, Inc.

0x2 hardware info =

0x2 software info =

0x2 serial number =

0x2 description =

All = 0x1, 0x2, 0x3

All = 0x1, 0x2, 0x3| 1 | スイッチ 0x3 がコントローラに接続 |

| 2 | スイッチの製造者情報 |

| 3 | スイッチのハードウェア情報 (空) |

| 4 | スイッチのソフトウェア情報 (空) |

| 5 | スイッチのシリアル番号 (空) |

| 6 | スイッチの詳細情報 (空) |

0x1 is up などの行から、仮想ネットワーク設定ファイルに定義したスイッチ3台をコントローラが検出していることがわかります。続く行では、スイッチの製造者といった詳細情報や、スイッチ一覧 (All = 0x1, 0x2, 0x3 の行) も確認できます。

このように実際にスイッチを持っていなくても、設定ファイルを書くだけでスイッチを何台も使ったコントローラの動作テストができます。設定ファイルの vswitch { … } の行を増やせば、スイッチをさらに5台、10台、…と足していくことも思いのままです。

4.3.1. 仮想スイッチを停止/再起動してみる

それでは、スイッチの切断をうまく検出できるか確かめてみましょう。仮想スイッチを停止するコマンドは trema stop です。trema run を実行したターミナルはそのままで別ターミナルを開き、次のコマンドで仮想スイッチ 0x3 を落としてみてください。

$ ./bin/trema stop 0x3

すると、trema run を実行したターミナルで新たに 0x3 is down の行が出力されます。

$ ./bin/trema run ./switch_monitor.rb -c ./switch_monitor.conf

SwitchMonitor started.

All =

0x3 is up (All = 0x3)

0x3 manufacturer = Nicira, Inc.

0x3 hardware info =

0x3 software info =

0x3 serial number =

0x3 description =

……

All = 0x1, 0x2, 0x3

All = 0x1, 0x2, 0x3

All = 0x1, 0x2, 0x3

0x3 is down (All = 0x1, 0x2) (1)| 1 | スイッチ 0x3 が停止したことを示すログメッセージ |

うまくいきました! それでは逆に、さきほど落した仮想スイッチを再び起動してみましょう。仮想スイッチを起動するコマンドは trema start です。

$ ./bin/trema start 0x3

0x3 is up の行が出力されれば成功です。

$ ./bin/trema run ./switch_monitor.rb -c ./switch_monitor.conf

SwitchMonitor started.

All =

0x3 is up (All = 0x3)

0x3 manufacturer = Nicira, Inc.

0x3 hardware info =

0x3 software info =

0x3 serial number =

0x3 description =

……

All = 0x1, 0x2, 0x3

All = 0x1, 0x2, 0x3

0x3 is down (All = 0x1, 0x2)

All = 0x1, 0x2

……

All = 0x1, 0x2

All = 0x1, 0x2

0x3 is up (All = 0x1, 0x2, 0x3) (1)| 1 | スイッチ 0x3 が再び起動したことを示すログメッセージ |

このように、trema stop と trema start は仮想ネットワークのスイッチを制御するためのコマンドです。引数にスイッチのDatapath IDを指定することで、スイッチを停止または起動してコントローラの反応を確かめられます。

- trema stop [Datapath ID]

-

指定した仮想スイッチを停止する

- trema start [Datapath ID]

-

指定した仮想スイッチを再び起動する

スイッチ監視ツールの動作イメージがわかったところで、そろそろソースコードの解説に移りましょう。

4.4. ソースコード解説

まずはざっとスイッチ監視ツールのソースコード(lib/switch_monitor.rb)を眺めてみましょう。今までに学んできたRubyの品詞を頭の片隅に置きながら、次のコードに目を通してみてください。

# Switch liveness monitor.

class SwitchMonitor < Trema::Controller

timer_event :show_all_switches, interval: 10.sec

def start(_args)

@switches = []

logger.info "#{name} started."

end

def switch_ready(dpid)

@switches << dpid

logger.info "#{dpid.to_hex} is up (All = #{all_switches_in_string})"

send_message dpid, DescriptionStats::Request.new

end

def switch_disconnected(dpid)

@switches -= [dpid]

logger.info "#{dpid.to_hex} is down (All = #{all_switches_in_string})"

end

def description_stats_reply(dpid, desc)

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} manufacturer = #{desc.manufacturer}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} hardware info = #{desc.hardware}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} software info = #{desc.software}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} serial number = #{desc.serial_number}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} description = #{desc.datapath}"

end

private

def show_all_switches

logger.info "All = #{all_switches_in_string}"

end

def all_switches_in_string

@switches.sort.map(&:to_hex).join(', ')

end

end新しい品詞や構文がいくつかありますが、今までに学んだ知識だけでこのRubyソースコードの構成はなんとなくわかったはずです。まず、スイッチ監視ツールの本体は SwitchMonitor という名前のクラスです。そしてこのクラスにはいくつかハンドラメソッドが定義してあるようです。おそらくそれぞれがスイッチの接続や切断、そして統計情報イベントを処理しているんだろう、ということが想像できれば上出来です。

4.4.1. スイッチの起動を捕捉する

switch_ready ハンドラでは、スイッチ一覧リスト @switches に新しく接続したスイッチのDatapath IDを追加し、接続したスイッチの情報を画面に表示します。

def switch_ready(dpid)

@switches << dpid

logger.info "#{dpid.to_hex} is up (All = #{all_switches_in_string})"

send_message dpid, DescriptionStats::Request.new

end@switches は start ハンドラで空の配列に初期化されます。

def start(_args)

@switches = []

logger.info "#{name} started."

end4.4.2. インスタンス変数

アットマーク(@)で始まる語はインスタンス変数です。インスタンス変数はたとえば人間の歳や身長などといった、属性を定義するときによく使われます。アットマークはアトリビュート (属性) を意味すると考えれば覚えやすいでしょう。

インスタンス変数は同じクラスの中のメソッド定義内であればどこからでも使えます。具体的な例として次の Human クラスを見てください。

class Human

def initialize

@age = 0 (1)

end

def birthday (2)

@age += 1

end

end| 1 | インスタンス変数を初期化。生まれたときは 0 歳 |

| 2 | 一年に一度、歳をとる |

Human クラスで定義される Human オブジェクトは、初期化したときにはそのインスタンス変数 @age は0、つまり0歳です。birthday を呼び出すたびに歳を取り、@age が 1 増えます。このように @age は initialize および birthday メソッドのどちらからでもその値を変更できます。

配列

配列は角カッコで囲まれたリストで、カンマで区切られています。

-

[]は空の配列 -

[1, 2, 3]は数字の配列 -

["バナナ", "みかん", "りんご"]は文字列の配列

Rubyの配列はとても直感的に要素を足したり取り除いたりできます。たとえば配列の最後に要素を加えるには << を使います。

fruits = ["バナナ", "みかん", "りんご"]

fruits << "パイナップル"

#=> ["バナナ", "みかん", "りんご", "パイナップル"]配列から要素を取り除くには -= を使います。これは左右の配列同士を見比べ、共通する要素を取り除いてくれます。

fruits = ["バナナ", "みかん", "テレビ", "りんご", "たわし"]

fruits -= ["テレビ", "たわし"]

#=> ["バナナ", "みかん", "りんご"]配列はRubyで多用するデータ構造で、この他にもたくさんのメソッドがあらかじめ定義されています。もし詳しく知りたい人は3 章「Hello, Trema!」の参考文献で紹介したRubyのサイトや書籍を参照してください。

4.4.3. スイッチの切断を捕捉する

switch_disconnected ハンドラでは、スイッチ一覧リストから切断したスイッチのDatapath IDを削除し、切断したスイッチの情報を画面に表示します。

def switch_disconnected(dpid)

@switches -= [dpid]

logger.info "#{dpid.to_hex} is down (All = #{all_switches_in_string})"

endここでは switch_ready とは逆に、配列の引き算 (-=) で切断したスイッチのDatapath IDを @switches から除いていることに注意してください。

4.4.4. スイッチ一覧を一定時間ごとに表示する

スイッチの一覧を一定時間ごとに表示するには、Tremaのタイマー機能を使います。次のように timer_event に続いて一定間隔ごとに呼び出したいメソッドと呼び出し間隔を指定しておくと、指定したメソッドが指定した間隔ごとに呼ばれます。

# 1 年に一度、年をとるクラス

class Human < Trema::Controller

timer_event :birthday, interval: 1.year (1)

...

private (2)

def birthday (3)

@age += 1

end| 1 | 1 年ごとに birthday メソッドを呼ぶ |

| 2 | この行から下はプライベートメソッド |

| 3 | タイマーから呼ばれる birthday メソッド |

この定義は Human クラス定義の先頭に書けるので、まるで Human クラスの属性としてタイマーをセットしているように読めます。このようにTremaを使うとタイマー処理も短く読みやすく書けます。

タイマーから呼び出すメソッドは、クラスの中だけで使うのでよくプライベートなメソッドとして定義します。Rubyでは private と書いた行以降のメソッドはプライベートメソッドとして定義され、クラスの外からは見えなくなります。

これを踏まえてスイッチ監視ツールのソースコードのタイマー部分を見てみましょう。

class SwitchMonitor < Trema::Controller

timer_event :show_all_switches, interval: 10.sec

...

private

def show_all_switches

logger.info "All = #{all_switches_in_string}"

endクラス名定義直後のタイマー定義より、10秒ごとに show_all_switches メソッドを呼んでいることがわかります。

シンボル

シンボルは文字列の軽量版と言える品詞です。:a・:number・:show_all_switches のように必ずコロンで始まり、英字・数字・アンダースコアを含みます。シンボルは定数のように一度決めると変更できないので、文字列のようにいつの間にか書き変わっている心配がありません。このため、ハッシュテーブル (6 章「インテリジェントなパッチパネル」参照) の検索キーとしてよく使われます。

また、シンボルは誰かにメソッドを名前で渡すときにも登場します。これだけですとわかりづらいと思うので、具体的な例を見ていきましょう。リスト switch_monitor.rb には、次のようにシンボルを使っている箇所がありました。

timer_event :show_all_switches, interval: 10.secこの :show_all_switches は SwitchMonitor クラスのメソッド名をシンボルで書いたものです。

もしここでシンボルを使わずに、直接次のように指定するとどうなるでしょうか。

# まちがい!

timer_event show_all_switches, interval: 10.secこれではうまく動きません。なぜならば、ソースコードの中に show_all_switches とメソッドの名前を書いた時点でそのメソッドが実行されてしまい、その返り値が timer_event へと渡されてしまうからです。

もしメソッド名を何かに渡すときにはかならずシンボルにする、と覚えましょう。

4.4.5. スイッチの詳細情報を表示する

スイッチの情報を取得するには、取得したい情報をリクエストするメッセージを send_message でスイッチに送信し、そのリプライメッセージをハンドラで受け取ります。たとえば、今回のようにスイッチの詳細情報を取得するには、DescriptionStats::Request メッセージを送信し、対応するハンドラ description_stats_reply でメッセージを受け取ります。

def switch_ready(dpid)

@switches << dpid

logger.info "#{dpid.to_hex} is up (All = #{all_switches_in_string})"

send_message dpid, DescriptionStats::Request.new

end

def description_stats_reply(dpid, desc)

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} manufacturer = #{desc.manufacturer}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} hardware info = #{desc.hardware}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} software info = #{desc.software}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} serial number = #{desc.serial_number}"

logger.info "Switch #{dpid.to_hex} description = #{desc.datapath}"

endスイッチの詳細情報のほかにも、さまざまな統計情報を取得できます。OpenFlow 1.0がサポートしている統計情報の一覧は次のとおりです。

| 取得できる情報 | スイッチへ送るメッセージ | ハンドラ名 |

|---|---|---|

スイッチの詳細情報 |

|

|

単一フローエントリの統計情報 |

|

|

複数フローエントリの統計情報 |

|

|

フローテーブルの統計情報 |

|

|

スイッチポートの統計情報 |

|

|

キューの統計情報 |

|

|

4.5. まとめ

この章ではスイッチの動作状況を監視するスイッチ監視ツールを作りました。また、作ったスイッチ監視ツールをテストするため Trema の仮想ネットワーク機能を使いました。

-

スイッチの起動と切断を捕捉するには、

switch_readyとswitch_disconnectedハンドラメソッドを定義する -

スイッチの詳細情報を取得するには、

DescriptionStats::Requestメッセージをスイッチへ送信しdescription_stats_replyハンドラでリプライを受信する -

タイマー (

timer_event) を使うと一定間隔ごとに指定したメソッドを起動できる -

trema startとtrema stopコマンドで仮想ネットワーク内のスイッチを起動/停止できる

続く章では、いよいよ OpenFlow の最重要メッセージである Packet In と Flow Mod を使ったプログラミングに挑戦です。

5. マイクロベンチマークCbench

本格的なOpenFlowプログラミングの第一歩として、スイッチのフローテーブルを書き換えてみましょう。マイクロベンチマークツールCbenchを題材に、Packet InとFlow Modメッセージの使い方を学びます。

5.1. Cbenchベンチマークとは

CbenchはOpenFlow1.0コントローラのためのベンチマークです。このベンチマークの内容は、1秒あたりにコントローラが出せるFlow Modの数を計測するというものです。これはOpenFlowプロトコル全体のうちのごく一部の性能だけを対象にしているので、ベンチマークの中でもマイクロベンチマークに分類できます。

Cbenchは図 5-1のように動作します。まずcbenchプロセスはOpenFlowスイッチのふりをしてコントローラに接続し、コントローラにPacket Inを連続して送ります。コントローラはPacket Inを受け取るとcbenchプロセスにFlow Modを返します。cbenchプロセスは決められた時間の間に受け取ったFlow Modの数をカウントし、ベンチマークのスコアとします。つまり大量のPacket Inに反応し素早くFlow Modを返せるコントローラほど「速い」とみなします。

5.2. インストール

Cbenchの実行にはopenflow.org [11] の配布するベンチマークスイートOflopsを使います。GitHubのtrema/cbenchリポジトリには、Oflops一式とCbenchコントローラのソースコードが入っています。次のコマンドでダウンロードしてください。

$ git clone https://github.com/trema/cbench.git

ダウンロードしたソースツリー上で bundle install --binstubs を実行すると、Tremaの ./bin/trema コマンドと Cbench の実行コマンド ./bin/cbench など必要な実行環境一式を自動的にインストールできます。

$ cd cbench $ bundle install --binstubs

以上でCbenchとTremaのセットアップは完了です。

5.3. 実行してみよう

さっそくCbenchを実行してみましょう。まず、コントローラを次のように起動します。

$ ./bin/trema run ./lib/cbench.rb

そして別ターミナルを開き、次のコマンドでcbenchプロセスを実行しベンチマークを開始します[12]。

$ ./bin/cbench --port 6653 --switches 1 --loops 10 --ms-per-test 10000 --delay 1000 --throughput cbench: controller benchmarking tool running in mode 'latency' connecting to controller at localhost:6653 faking 1 switches :: 10 tests each; 10000 ms per test with 100000 unique source MACs per switch starting test with 1000 ms delay after features_reply ignoring first 1 "warmup" and last 0 "cooldown" loops debugging info is off 1 switches: fmods/sec: 807 total = 0.080652 per ms 1 switches: fmods/sec: 797 total = 0.079694 per ms 1 switches: fmods/sec: 799 total = 0.079730 per ms 1 switches: fmods/sec: 797 total = 0.079698 per ms 1 switches: fmods/sec: 801 total = 0.080003 per ms 1 switches: fmods/sec: 800 total = 0.079965 per ms 1 switches: fmods/sec: 802 total = 0.080159 per ms 1 switches: fmods/sec: 802 total = 0.080182 per ms 1 switches: fmods/sec: 806 total = 0.080549 per ms 1 switches: fmods/sec: 801 total = 0.080082 per ms RESULT: 1 switches 9 tests min/max/avg/stdev = 79.69/80.55/80.01/0.26 responses/s

この例では、10秒間のベンチマークを10回実行しその結果を表示しています。fmods/sec の右側の数字が、実際に 1 秒間に打った Flow Mod の数です。実行環境によって値は変わりますが、Trema は秒間に数百回のFlow Modを打てることがわかります。

5.4. ソースコード解説

Cbenchが正しく実行できたところで、CbenchのソースコードからPacket InとFlow Modメッセージの処理方法を見ていきましょう。ファイルは lib/cbench.rb です。

# A simple openflow controller for benchmarking.

class Cbench < Trema::Controller

def start(_args)

logger.info "#{name} started."

end

def packet_in(datapath_id, packet_in)

send_flow_mod_add(

datapath_id,

match: ExactMatch.new(packet_in),

buffer_id: packet_in.buffer_id,

actions: SendOutPort.new(packet_in.in_port + 1)

)

end

endCbench のソースコードを眺めると、いくつか見慣れない品詞や構文が登場していることに気付きます。この節では順にそれぞれを紹介していきますが、最初からすべてを覚える必要はありません。もし後でわからなくなったときには見直すようにしてください。

5.4.1. メソッド呼び出し

Cbench のソースコードにはいくつかのメソッド呼び出しがあります。

-

logger.info(…)(3 章「Hello, Trema!」で解説) -

ExactMatch.new(…) -

packet_in.buffer_id -

SendOutPort.new(…) -

packet_in.in_port

このようにメソッドは普通、変数や定数の後にドットでつなげます。定数や変数が名詞なら、メソッドはちょうど動詞と同じです。

door.open上の例では open がメソッドです。英語のopenは動詞なので、当然メソッドであるとも言えます。

ふつう、メソッド呼び出しによって何らかの動作をすると新しい結果が得られます。

'redrum'.reverse

#=> "murder"この場合、文字が逆順になった新しい文字列が返ってきました。

メソッドは引数を取るものもあります。次の例は配列の各要素の間に指定した文字をはさんで連結 (join) します。

['M', 'A', 'S', 'H'].join('★')

#=> "M★A★S★H"Rubyにはこのようなメソッドが何百種類もあります。それぞれの動作は名前から大体想像できるものがほとんどです。

5.4.2. startハンドラ

def start(_args)

logger.info "#{name} started."

end前章と同じく、start ハンドラでコントローラの起動をログに書き込みます。引数は今回も使っていないので、名前を _args のようにアンダースコアで始めます。

5.4.3. packet_inハンドラ

コントローラに上がってくる未知のパケットを拾うには、Packet Inハンドラをコントローラクラスに実装します。Packet Inハンドラは次の形をしています。

def packet_in(datapath_id, packet_in)

...

endpacket_in ハンドラはその引数として、Packet Inを起こしたスイッチ(cbenchプロセス)の Datapath ID とPacket Inメッセージを受け取ります。

PacketIn クラス

packet_in ハンドラの2番目の引数はPacket Inメッセージオブジェクトで、PacketIn クラスのインスタンスです。この PacketIn クラスは主に次の3種類のメソッドを持っています。

-

Packet Inを起こしたパケットのデータやその長さ、およびパケットが入ってきたスイッチのポート番号などOpenFlowメッセージ固有の情報を返すメソッド

-

Packet Inを起こしたパケットの種別 (TCPかUDPか。VLANタグがついているかどうか、など)を判定するための

?で終わるメソッド -

送信元や宛先のMACアドレスやIPアドレスなど、パケットの各フィールドを調べるためのアクセサメソッド

PacketIn クラスは非常に多くのメソッドを持っており、またTremaのバージョンアップごとにその数も増え続けているためすべては紹介しきれません。そのかわり、代表的でよく使うものを表5-1に紹介します。

| メソッド | 説明 |

|---|---|

:raw_data |

パケットのデータ全体をバイナリ文字列で返す |

:in_port |

パケットが入ってきたスイッチのポート番号を返す |

:buffered? |

Packet Inを起こしたパケットがスイッチにバッファされているかどうかを返す |

:buffer_id |

バッファされている場合、そのバッファ領域の ID を返す |

:total_length |

パケットのデータ長を返す |

:source_mac_address |

パケットの送信元MACアドレスを返す |

:destination_mac_address |

パケットの宛先MACアドレスを返す |

:ipv4? |

パケットがIPv4である場合 |

:ipv4_protocol |

IPのプロトコル番号を返す |

:ipv4_source_address |

パケットの送信元IPアドレスを返す |

:ipv4_destination_address |

パケットの宛先IPアドレスを返す |

:ipv4_tos |

IPのToSフィールドを返す |

:tcp? |

パケットがTCPである場合 |

:tcp_source_port |

パケットのTCPの送信元ポート番号を返す |

:tcp_destination_port |

パケットのTCP宛先ポート番号を返す |

:udp? |

パケットがUDPである場合 |

:udp_source_port |

パケットのUDPの送信元ポート番号を返す |

:udp_destination_port |

パケットのUDPの宛先ポート番号を返す |

:vlan? |

パケットにVLANヘッダが付いている場合 |

:vlan_vid |

VLANのVIDを返す |

:vlan_priority |

VLANの優先度を返す |

:ether_type |

イーサタイプを返す |

このようなメソッドは他にもたくさんあります。完全なメソッドのリストや詳しい情報を知りたい場合には、3 章「Hello, Trema!」で紹介した Trema ホームページを参照してください。

5.4.4. Flow Mod の送り方

Cbenchの仕様によると、コントローラからCbenchへと送るFlow Modメッセージは、次の内容にセットする必要があります。

-

マッチフィールド: Packet In メッセージのExactMatch (後述)

-

アクション: Packet In メッセージのin_portに+1したポートへ転送

-

バッファID: Packet In メッセージのバッファID

それぞれの指定方法を順に見ていきましょう。

マッチフィールド (OpenFlow 1.0)

マッチフィールドを指定するには、send_flow_mod_add の引数に match: オプションとしてマッチフィールドオブジェクト (Match.new(…) または ExactMatch.new(…)) を渡します。

send_flow_mod_add(

datapath_id,

match: Match.new(...), (1)

...

)| 1 | マッチフィールドを指定する match: オプション |

マッチフィールドを作るには、Match.new に指定したい条件のオプションを渡します。たとえば、送信元 MAC アドレスが 00:50:56:c0:00:08 で VLAN ID が 3 というルールを指定したマッチフィールドを Flow Mod に指定するコードは、次のようになります。

send_flow_mod_add(

datapath_id,

match: Match.new(

source_mac_address: '00:50:56:c0:00:08'

vlan_vid: 3

)

...OpenFlow 1.0 において指定できるマッチフィールドは 12 種類です。Match.new のオプションには、以下の12種類の条件を指定できます(表5-2)。

| オプション | 説明 |

|---|---|

:in_port |

スイッチの物理ポート番号 |

:source_mac_address |

送信元MACアドレス |

:destination_mac_address |

宛先MACアドレス |

:ether_type |

イーサネットの種別 |

:source_ip_address |

送信元IPアドレス |

:destination_ip_address |

宛先IPアドレス |

:ip_protocol |

IPのプロトコル種別 |

:tos |

IPのToSフィールド |

:transport_source_port |

TCP/UDPの送信元ポート番号 |

:transport_destination_port |

TCP/UDPの宛先ポート番号 |

:vlan_vid |

VLAN IDの値 |

:vlan_priority |

VLANのプライオリティ |

|

2章「OpenFlow の仕様」で説明したように、OpenFlow 1.3 でマッチフィールドは 40 種類に増えました。しかし、OpenFlow 1.3 での Match オブジェクトのオプションの指定方法は、OpenFlow 1.0 の場合と変わりません。詳しくは OpenFlow 1.3 を扱う 8章「OpenFlow1.3版ラーニングスイッチ」や14章「ルータ (マルチプルテーブル編)」を参照してください。 |

Exact Matchの作り方 (OpenFlow 1.0)

マッチフィールドの中でもすべての条件を指定したものをExact Matchと呼びます。たとえばPacket Inとしてコントローラに入ってきたパケットとマッチフィールドが定義する12個の条件がすべてまったく同じ、というのがExact Matchです。

マッチフィールドを作る構文 Match.new にこの12種類の条件すべてを渡せば、次のようにExact Matchを作れます。

def packet_in(datapath_id, packet_in)

...

send_flow_mod_add(

datapath_id,

match: Match.new(

in_port: packet_in.in_port,

source_mac_address: packet_in.source_mac_address,

destination_mac_address: packet_in.destination_mac_address,

...しかし、マッチフィールドを1つ作るだけで12行も書いていたら大変です。そこで、TremaではPacket InメッセージからExact Matchを楽に書ける次のショートカットを用意しています。

def packet_out(datapath_id, packet_in)

send_flow_mod_add(

datapath_id,

match: ExactMatch.new(packet_in),

...たった1行で書けました! Tremaにはこのようにコードを短く書ける工夫がたくさんあります。

|

ExactMatch が使えるのは OpenFlow 1.0 のみです。OpenFlow 1.3 ではマッチフィールドの種類が増えたため、ExactMatch は廃止されました。 |

アクション (OpenFlow1.0)

アクションを指定するには、send_flow_mod_add の引数に actions: オプションとして単体のアクションまたはアクションのリストを渡します[13]。

send_flow_mod_add(

datapath_id,

...

actions: アクション (1)

)

または

send_flow_mod_add(

datapath_id,

...

actions: [アクション0, アクション1, アクション2, ...] (2)

)| 1 | actions: オプションでアクションを 1 つ指定 |

| 2 | actions: オプションにアクションを複数指定 |

たとえば、「VLAN ヘッダを除去しポート2番に転送」というアクションを Flow Mod に指定するコードは、次のようになります。

send_flow_mod_add(

datapath_id,

...

actions: [StripVlanHeader.new, SendOutPort.new(2)] (1)

)| 1 | アクションを 2 つ指定 |

アクションには表5-3の13種類のアクションを単体で、または組み合わせて指定できます。

| アクション | 説明 |

|---|---|

SendOutPort |

指定したスイッチポートにパケットを出力する |

SetEtherSourceAddress |

送信元MACアドレスを指定した値に書き換える |

SetEtherDestinationAddress |

宛先MACアドレスを指定した値に書き換える |

SetIpSourceAddress |

送信元のIPアドレスを指定した値に書き換える |

SetIpDstinationAddress |

宛先のIPアドレスを指定した値に書き換える |

SetIpTos |

IPのToSフィールドを書き換える |

SetTransportSourcePort |

TCP/UDPの送信元ポート番号を書き換える |

SetTransportDestinationPort |

TCP/UDPの宛先ポート番号を書き換える |

StripVlanHeader |

VLANのヘッダを除去する |

SetVlanVid |

指定したVLAN IDをセットする、または既存のものがあれば書き換える |

SetVlanPriority |

指定したVLANプライオリティをセットする、または既存のものがあれば書き換える |

Enqueue |

指定したスイッチポートのキューにパケットを入れる |

VendorAction |

ベンダ定義の独自拡張アクションを実行する |

まだ使っていないアクションについては、続く章で具体的な使い方を見ていきます。

send_flow_mod_add のオプション

バッファIDを指定するには、buffer_id: オプションを send_flow_mod_add の引数に指定します。たとえば次のコードは、バッファ ID に Packet Inメッセージのバッファ ID を指定する典型的な例です。

send_flow_mod_add(

datapath_id,

match: ...,

actions: ...,

buffer_id: packet_in.buffer_id (1)

)| 1 | Flow Mod のオプションにバッファ ID を指定 |

send_flow_mod_add で指定できるすべてのオプションは表5-4の通りです。

| オプション | 説明 |

|---|---|

:match |

フローエントリのマッチフィールドを指定する。本章で紹介した |

:actions |

フローエントリのアクションを指定する。アクションには単体のアクションまたは複数のアクションを配列 (4章で解説) によって指定できる |

:buffer_id |

アクションが参照するパケットがバッファされている領域の ID を指定する |

:idle_timeout |

フローエントリが一定時間参照されなかった場合に破棄されるまでの秒数を指定する。デフォルトは0秒で、この場合フローエントリは破棄されない |

:hard_timeout |

フローエントリの寿命を秒数で指定する。デフォルトは0秒で、この場合フローエントリは破棄されない |

:priority |

フローエントリの優先度(符号なし16ビット、大きいほど優先度高)。Packet Inメッセージはこの優先度順にフローエントリのマッチフィールドと照らし合わされる。デフォルトは |

:send_flow_removed |

タイムアウトでフローエントリが消えるときに、Flow Removedメッセージをコントローラに送るかどうかを指定する。デフォルトは |

:check_overlap |

|

:emerg |

|

:cookie |

任意の用途に使える64ビットの整数。使い道としては、同じクッキー値を持つフローエントリ同士をまとめて管理するなどといった用途がある |

こうしたオプションも、続くいくつかの章で具体的な使い方を紹介します。

|

OpenFlow1.0 では2章「OpenFlow の仕様」で解説したインストラクションは使いません。そのためインストラクションの代わりに、アクションを直接フローエントリに指定します。OpenFlow 1.3 でのインストラクションの使い方は、8章「OpenFlow1.3版ラーニングスイッチ」にて詳しく説明します。 |

5.5. マルチスレッド化する

Tremaはシングルスレッドで動作するので、実のところ Cbench の結果はあまり速くありません。シングルスレッドとはつまり、同時に1つの packet_in ハンドラしか実行できないという意味です。たとえ cbench プロセスがたくさん Packet In メッセージを送ってきても、Trema は順に 1 つひとつ処理するため遅くなります。

Trema がシングルスレッドである理由は、マルチスレッドプログラミング由来のやっかいなバグを避けるためです。たとえば次のようなマルチスレッドで動作する multi_threaded_packet_in というハンドラがあったとして、この中でスレッドセーフでない変数の内容を変更すると、タイミングや環境に起因するやっかいなバグが発生してしまいます。

def start(_args)

@db = DB.new (1)

end

# マルチスレッド版 packet_in ハンドラ

def multi_threaded_packet_in(datapath_id, packet_in) (2)

# !!! ここで @db の読み書きは危険 !!!

return if @db.lookup(packet_in.in_port)

@db.add packet_in.source_mac_address, packet_in.in_port

end| 1 | スレッドセーフでないインスタンス変数 |

| 2 | 独立したスレッドで動く Packet In ハンドラ |

マルチスレッドプログラミングでは、スレッド間で共有するリソースに競合が起こらないように、注意深くコードを書く必要があるのです。

5.5.1. 排他制御

スレッド間の競合を解決する代表的な方法が Mutex による排他制御です。スレッド間で競合の起こる箇所を Mutex で囲むことで、その箇所へは同時に 1 つのスレッドしか入れなくなります。

def start(_args)

@db = DB.new

@mutex = Mutex.new (1)

end

def multi_threaded_packet_in(datapath_id, packet_in)

@mutex.synchronize do (2)

# この中で@dbを読み書きすれば安全

return if @db.lookup(packet_in.in_port)

@db.add packet_in.source_mac_address, packet_in.in_port

end

end| 1 | 排他制御用の Mutex |

| 2 | do…end の中には同時に 1 つのスレッドしか入れない |

これでひとまず競合は回避できたので、packet_in をスレッド化してみましょう。次のように高速化したいハンドラメソッドの中身を別スレッドで起動し、インスタンス変数へのアクセスを Mutex で排他制御してやります。

def start(_args)

@db = DB.new

@mutex = Mutex.new

end

def packet_in(datapath_id, packet_in)

Thread.start do (1)

@mutex.synchronize do

return if @db.lookup(packet_in.in_port)

@db.add packet_in.source_mac_address, packet_in.in_port

end

end

end| 1 | packet_in ハンドラの中身をスレッドで起動 |

しかし、これでもまだ問題は残ります。Thread.start によるスレッド起動はそれなりにコストのかかる処理なので、Packet In が届くたびに Tread.new でスレッドを作っていては速くなりません。

そこで、次のようにあらかじめいくつかワーカースレッドを作って待機させておく、いわゆるスレッドプールという手法が使えます。そして packet_in ハンドラが呼ばれるたびに待機中のスレッドに packet_in の処理をまかせます。

def start(_args)

@db = DB.new

@mutex = Mutex.new

@work_queue = Queue.new (1)

10.times { start_worker_thread } (2)

end

def packet_in(datapath_id, packet_in)

@work_queue.push [datapath_id, packet_in] (3)

end

private

# ワーカースレッドを開始

def start_worker_thread (4)

Thread.new do

loop do

datapath_id, packet_in = @work_queue.pop (5)

@mutex.synchronize do

next if @db.lookup(packet_in.in_port)

@db.add packet_in.source_mac_address, packet_in.in_port

end

end

end

end| 1 | スレッドにまかせたい仕事を入れておくキュー |

| 2 | スレッドプールに 10 個のスレッドを追加 |

| 3 | Packet In が届いたら datapath_id と Packet In をキューに入れる |

| 4 | ワーカースレッドを起動するプライベートメソッド |

| 5 | スレッドの中でキューから datapath_id と Packet In を取り出す。Queue クラスはスレッドセーフなので、@mutex.synchronize do … end の中に入れる必要はないことに注意 |

このスレッドプールを使った、最終的なマルチスレッド版 Cbench コントローラは次のようになります。

# A simple openflow controller for benchmarking (multi-threaded version).

class MultiThreadedCbench < Trema::Controller

def start(_args)

@work_queue = Queue.new

10.times { start_worker_thread }

logger.info 'Cbench started.'

end

def packet_in(datapath_id, packet_in)

@work_queue.push [datapath_id, packet_in]

end

private

def start_worker_thread

Thread.new do

loop do

datapath_id, packet_in = @work_queue.pop

send_flow_mod_add(datapath_id,

match: ExactMatch.new(packet_in),

buffer_id: packet_in.buffer_id,

actions: SendOutPort.new(packet_in.in_port + 1))

end

end

end

end実際に性能を計測してみましょう。

$ ./bin/trema run lib/multi_threaded_cbench.rb

別ターミナルで Cbench を起動します。

$ ./bin/cbench --port 6653 --switches 1 --loops 10 --ms-per-test 10000 --delay 1000 --throughput cbench: controller benchmarking tool running in mode 'throughput' connecting to controller at localhost:6653 faking 1 switches :: 10 tests each; 10000 ms per test with 100000 unique source MACs per switch starting test with 1000 ms delay after features_reply ignoring first 1 "warmup" and last 0 "cooldown" loops debugging info is off 1 switches: fmods/sec: 748 total = 0.074746 per ms 1 switches: fmods/sec: 714 total = 0.071319 per ms 1 switches: fmods/sec: 705 total = 0.070448 per ms 1 switches: fmods/sec: 704 total = 0.070376 per ms 1 switches: fmods/sec: 718 total = 0.071747 per ms 1 switches: fmods/sec: 734 total = 0.073346 per ms 1 switches: fmods/sec: 739 total = 0.073763 per ms 1 switches: fmods/sec: 736 total = 0.073487 per ms 1 switches: fmods/sec: 732 total = 0.073146 per ms 1 switches: fmods/sec: 730 total = 0.072917 per ms RESULT: 1 switches 9 tests min/max/avg/stdev = 70.38/73.76/72.28/1.25 responses/s

おや?シングルスレッド版よりも若干遅くなってしまいました。これには 2 つの原因があります。まず、Ruby のスレッドは OS のネイティブスレッドであるため、スレッド切り替えのオーバーヘッドが大きくかかります。しかも、Packet In 処理は一瞬で終わるため、マルチスレッド化しても並列性はあまり上がりません。これらの原因から、マルスレッド化によって新たにスレッド切り替えのオーバーヘッドがかかった分、元のバージョンより遅くなってしまったのです。

5.6. 無理やり高速化する

ほかに高速化の方法はないでしょうか。実は cbench プロセスが送ってくる Packet In はすべて同じ中身なので、cbench プロセスへ送る Flow Mod メッセージを何度も使いまわすことで簡単に高速化できます。最初のコードでは Packet In ハンドラの中で send_flow_mod_add で毎回 Flow Mod メッセージを作り直していました。この無駄な処理をなくすために、一度作った Flow Mod メッセージをキャッシュしておいて、2 回目以降はキャッシュした Flow Mod を send_message で送るのです。

このキャッシュによって高速化したものがこちらです。ただしこれはただ Cbench のために無理やり高速化したコードなので、すべてを理解する必要はありません。

# A simple openflow controller for benchmarking (fast version).

class FastCbench < Trema::Controller

def start(_args)

logger.info "#{name} started."

end

def packet_in(dpid, packet_in)

@flow_mod ||= create_flow_mod_binary(packet_in) (1)

send_message dpid, @flow_mod (2)

end

private

def create_flow_mod_binary(packet_in)

options = {

command: :add,

priority: 0,

transaction_id: 0,

idle_timeout: 0,

hard_timeout: 0,

buffer_id: packet_in.buffer_id,

match: ExactMatch.new(packet_in),

actions: SendOutPort.new(packet_in.in_port + 1)

}

FlowMod.new(options).to_binary.tap do |flow_mod| (3)

def flow_mod.to_binary

self

end

end

end

end| 1 | 最初は @flow_mod が nil なので、最初だけ create_flow_mod_binary で Flow Mod メッセージを作る。二回目以降は呼ばれない |

| 2 | キャッシュした Flow Mod メッセージを cbench プロセスに送る |

| 3 | send_message のときに Trema が呼び出す FlowMod#to_binary を軽くするため、キャッシュしたバイナリを返す特異メソッドを定義 |

実行結果は次のようになります。秒間約 6000 発の Flow Mod が打てており、元のバージョンに比べて 10 倍近く高速化できました!